発行日: 2025年 6月 18日

・照明探偵団倶楽部活動1/ 都市照明調査: インド チャンディーガル(2025.01.15-01.19)

・照明探偵団倶楽部活動2/ 都市照明調査: 飛騨古川、古川祭(2025.04.19)

・照明探偵団倶楽部活動3/ 第76回街歩き: 立川(2025.04.25)

・照明探偵団倶楽部活動4/ 第73回サロン: 立川街歩きレビュー(2025.05.27)

照明探偵団通信 Vol.139 PDF版をダウンロード

都市照明調査: インド、チャンディーガル

2025.01.15-01.19 山本雅文 + 安齋雄一

今から約65年程前に、ヒマラヤ山麓の広大な敷地を首都機能、商業、教育、住居などの街区に分けて、道路を分離させたことにより、他のインドの都市とは全く異なる景観を創り出した。本調査ではコルビュジエの建築から感じる自然光の表情を観察しながら、チャンディーガルの都市照明、夜間景観の実態を多角的な視点で紐解いていく。

■光芒

はじめにコルビュジエの言葉を引用する。「チャンディーガルはヒューマンスケールで計画されている。それは無限の宇宙や自然とつながっている。市民が豊かで調和の取れた生活を送ることが出来る、すべての人間の活動のための場所だ。ここは自然と心の輝きが、私たちの手の届くところにある。」

舗装された広大な大地を白濁の濃霧が濡らす。今私が立っている地点から180m程先には高等裁判所がうっすらと見える。とてつもなく大きなファサードは東西を向いている。背景の空がポルティコの下から顔を覗かせ、そこを通り抜けた光芒が赤、黄、緑で塗られたコンクリートの巨大な柱をなでるようにすり抜けて、地に朝日を落としている。この街ではいくつかの抒情的な昼光の風景に出会うことが出来た。それは、このキャピトルコンプレックスを設計した、パリのアトリエ・ル・コルビュジエの思想が、街区にも広がりを見せたからだと思う。これまでチャンディーガルは建築の視点から議論されて来た。しかし都市照明の視点では語られて来なかったと感じている。本調査では自然光の気配を観察しながら、その功罪について考えていきたい。

■扉

建築家が描いた自然光に対する想いは、裁判所の対面約450m先の、議事堂から読み取ることが出来る。その建物は屋上の双曲線からなるタワーの内部が議会場になっている。タワーの左の構造物はジャイプールの日時計や天文台を模した。天文に歩み寄ろうとするコルビュジエの姿は扉絵にも見られる。それは高さ約0.7m、横約1.4mのエナメル板を並べて構成された。合計55枚、高さ7mもの巨大な扉絵。人間と動植物が混在しながら息吹く緑豊かな大地の上空では、幾重にして惑星の軌跡が描かれている。よく観察するとその主題は太陽であることが分かる。上部中央の大きなアーチは夏の太陽の軌跡。水平線に近い方が冬の太陽。左端には太陽と地球、地球と月が描かれている。そして右端には夏至、春秋分、冬至が2枚のエナメル板に表されている。大きく重厚な扉絵はコルビュジエが描いた自然光に対するダイアグラムと言えるのではないか。扉はこの街を紐解く入り口なのかもしれない。

■影

そのような自然光に対する想いが、過酷なインドの気候を融和して室内に取り込む、ブリーズソレイユとして結実していったのだろうか。議事堂の傍に建つ影の塔は、言わば抜け殻のような建築。その全てが風にさらされながら、移り行く季節、天候、太陽に呼応しながら陰影が全く異なる表情を刻々と見せていくのだろう。コルビュジエがインド滞在中にアトリエとして使った建物、ジャンヌレの自邸にもブリーズソレイユが取り入れられ、やわらかな自然光が射しこんでいた。

■63色のパレット

コルビュジエは壁紙メーカーと組んで63色のカラーパレットを開発し、彼の建築に多用された。例えばサヴォア邸の1階の緑で塗られた外壁は、背後の森になじみ、自然光が軒に蹴られて陰ることで、建物に浮遊感を与えている。彼の建築には色と自然光の必然的な因果関係があると思う。ここチャンディーガルでも彼は色に何かのメッセージを込めたに違いない。議事堂の扉絵が、裁判所の柱と同じ赤、黄、緑を基調に描かれたのは偶然では無いはずだ。インドの地をめぐる中でコルビュジエが見つけた色彩。例えば、路傍の赤壁、黄土色の土、もえるような街路樹の緑に感化されたのだろうか。そしてキャピトルコンプレックスの無機質な大地に、街の鮮やかな色彩を出現させたのだろうか。

コルビュジエが設計した美術館の一つがここチャンディーガルにある。ブリーズソレイユを通してトップライトから射し込む光があたる壁面に色が使われている。彼は建物のきわめて重要な位置に、色彩を用いることで、捉えどころのない自然光の気配を効果的に用いながら、空間に限りない深みを与えていったのであろう。

■水辺

1950年代中期に行政施設のためにデザインされたPH28と呼ばれる椅子がある。それはチーク材を用いた特徴的なVレッグと籐で構成されている。この椅子をチャンディーガルのためにデザインし、街区の開発にも関わったピエール・ジャンヌレの存在も、都市を語る上では欠かすことが出来ない。コルビュジエと2人、お手製のボートに乗りスクナ湖に浮かんだ写真はどこか微笑ましい。都市計画の一部として作られた人口の池を、彼らは憩いの場と位置付けた。この場所には2つのガイドラインがある。1つ目は水上をモーターボートが走ることを禁止する。2つ目は遊歩道を車が走行することを禁止する。それらは今でも守られ、街の喧騒を静め、潤いある静寂の水辺の風景が保たれている。

遊歩道にはコンクリートで作られた、高さ600mm程の重厚な庭園灯が10m間隔で並ぶ。これはチャンディーガルが出来た当初からあるそうだ。色温度は5000K程。遊歩道を進むにつれて庭園灯の配置に秩序がなくなっていく。そこに天文学的な様相を感じずにはいられない。また、あたかもチャンディーガルの街並みで感じる、荒々しいコンクリートの重厚感のある風景から派生したかのようで、この街らしい照明器具だと感じた。夜の水辺は楽しげだ。あかりが都市と水辺をつなげ、潤う夜風が沿道を流れていく。ここは人々が語り合い、想いをめぐらせる場所なのだろう。

■オープンハンド

この街で最も栄える街区であるセクター17で、日没を迎えた頃に見た光景について触れておきたい。それは立体交差の柱のかたわらで、路上生活者が灯したあかりだ。焚き火のゆらめきは、それを囲む人々の顔と体を浮かび上がらせた。わたしは近くに居ることをためらい、少し離れた場所からシャッターを切った。都市夜景は決して美しい言葉だけでは語れない側面があると感じた。

コルビュジエがチャンディーガルに想い描いたのは理想的な都市の姿だ。しかし、元々この地に暮らした住民を締め出した結果、都市の中にスラムが形成された事実もある。つまり建築家の掲げた夢に格差を乗せて街は歩み続けて来たのだ。キャピトルコンプレックスに建つ街の象徴、オープンハンドはコルビュジエの死後1980年代に完成した。それは、あらゆるものを受け止め与える象徴としてのオブジェ。彼はこの街の完成を見届けていない。コルビュジエは今の都市の姿を見て何を想うのだろうか。

都市に生きる人間が灯すあかりは、スクナ湖の見事な庭園灯も、立体交差の柱のかたわらのあかりも、全てが夜間景観の欠かすことの出来ない要素だと思う。そこには何ら優劣は無いのではないか。照明デザインの手が届かない領域で起こる現実こそが都市夜景の本質を秘めていることだって十分にあり得る。そしてあかりはその地で生きる人々のありようをつぶさに映すものだ。

もしこれから先、高機能で、人を覚醒させるような、そして人間味に欠けるような、新しい都市夜景が形作られようとしているのならば、私は批判したいと思う。しかし建築や都市照明が成熟して来るのは、出来上がってから数十年の月日が流れてからではないだろうか。それがチャンディーガルに行って感じたことだ。この街には抒情的なあかりの風景が佇んでいる。それは都市が単純に機能主義に属されるのではなく、インドの広大な地平が奏でる気候の豊かさが守られたからに違いない。(山本雅文)

■セクター17

チャンディーガルの中心部、経済・商業の拠点として計画されたセクター17。街に入ると、シンプルさと雑多さ、廃れと活気、相反するものを同時に感じ取れ、他の都市にはない不思議な感覚に包まれた。

街は時代を感じさせるコンクリートの柱が連なる、シンプルで工業的な4層の建物が、幅50mほどのメインストリートの両側に規則正しく立ち並ぶ。歩行者と車両の動線も明確に分離されており、回遊しやすく、視界が開けた場所も多いため、大通りや広場からでも周囲の建物や店がよく見える。計画的に作られたショッピング街であることが実感できた。

建物の下層は、ローカルから国際的な最新人気ブランドまでさまざまな店舗が入り、多くの買い物客で賑わっていた。無駄のない街並みやビルのファサードに対して、自身をより目立たせたい店舗の姿が対照的で面白い。大盛の陳列やカラフルな看板、店前の照明もダウンライトや投光器、電球がぶら下がっていたり、柱に粒子のテープライトが巻き付いたりしている。街を歩きながら、四方八方からお店の熱気を楽しむことができた。シンプルで秩序だった緻密に計画された都市環境の中にも、インドの地元の人々の個性、エネルギーを感じ取れる空間だった。

■幹線

高さおよそ10m、5000Kの街路灯が30mごとに配置され、チャンディーガル南北を結ぶ主要幹線道路を照らしている。通常であれば目に鋭く刺さる光線が拡散し、街路樹や上方の大気までも照らす。空気中の微粒子がディフュージョンレンズの役割を果たし、空気全体が発光して見えた。光が質量を持ったようだった。

東西南北に交差する格子状の道路システムは、チャンディーガルの特徴のひとつだ。

歩行者、自転車、自動車は専用道路が整備されており、歩行や自転車による移動も促進されている。歩道には高さ約3.5mの街路灯が夜間、直下25lxほどの明るさで舗装面を照らしている。こちらも主要幹線の照明と同様に遮光されておらずグレア感があるが、密に生い茂る熱帯気候の街路樹が歩行者の目を守り、木漏れ日のような光のシャワーを体感できる。大気汚染と光害が共存する環境の中、夜間の道にも特徴的なチャンディーガルの光環境があった。

■まとめ

今回の調査ではチャンディーガル建築大学の元学長であり、照明デザイナーとしても活躍しているPradeep氏に話を伺う機会を得た。話の中でル・コルビュジェの自然光に対する考えだけでなく彼がデザインした人工光照明についても教えていただいた。スクナ湖にあるコンクリートR立面を直接照し、優しく地面にも明かりを届ける庭園灯、議事堂には人背丈より高い意匠的な円柱状アップライト、またスカイライトにも光源が設置され、太陽光が少ない条件下でも建物内を自然に照らす工夫があった。どれも間接光をメインに直接光源が見えにくく、グレアへ対策が施されていることに驚かされた。

何十年も前から目に優しい光環境、光源を目立たせず建築や外構環境が輝く照明を実現させようとしていたのだと感じた。

今のチャンディーガルの人口光はどうだろうか。広範囲を煌々と照らす街路灯、賑やかな看板、店前のフラッドライト。コルビュジェの理想とした光環境ではないのかもしれない。しかし、整理整頓され緻密に計画された街並みと地元の人の生活、文化、自然環境が交じり合い活気が溢れていた。

ル・コルビュジェは自身が理想とする人間中心の合理的な設計、自然との調和をチャンディーガルで体現したとされる。広々とした空間と合理的な街路、シンプルで自然光を活用した建築。この調査では機能性と美しさが同時に追求された都市を体感し、また建築家の合理性には収まらない地元の人の生活、活気も感じることができた。その点ではコルビュジェの人間らしい生活が営める理想郷から決して乖離はしていないのではないだろうか。

街が築かれてから半世紀以上たった現在でも建築、街並みは地元の人によって大切に、愛されながら守られている。コルビュジェの理想をベースに、20世紀の近代都市は今後どのように発展してくのだろうか。(安齋雄一)

都市照明調査 : 飛騨古川、古川祭

2025.04.19 木村光 + 東悟子

2023年に初めて飛騨古川でワークショップを開催した際、市役所の人にいかに古川町の方々が祭を大事にされているかのお話を聞いていた。飛騨古川まつり会館で祭りの歴史や屋台を解説いただき、街ごとにある屋台が保管してある蔵や各家の前に設置してある提灯台を見せていただき、古川の方たちにとって大切な祭の風景を調査したいと思い立ち古川に向かった。

毎年4月19、20日に開催される古川祭。ユネスコ無形文化遺産・国重要無形民俗文化財に指定されている。学校や仕事の為に町の外で暮らしている元町民も、この祭りの為に帰郷するという、町あげてのお祭り。一晩中大太鼓を叩きながら町を巡る「起し太鼓」とそれぞれの町内の屋台を曳き廻す「屋台行事」と、主に二つからなっている。

私たちが最初に古川町にワークショップでお邪魔した2022年の4月はちょうど祭りが終ったすぐ後で、祭りの興奮も少し冷め、片付けをしている様子が見られるそんな時期だった。市長に祭りの歴史の解説や本物の屋台が見られる飛騨古川まつり会館を案内頂いたり、実際に起し太鼓を叩いてみたり、各町内にある屋台蔵を巡ったりする中で、町のいたるところに古川町の祭りに対する思いが垣間見れ、初めての訪問者でもいかにこの町にとって祭りが大切であるかを知ることができる。

また、町に2軒ある造り酒屋のお酒が町の人の定番のお礼の品になっており、祭りでも大量のお酒が集まり、それを安く譲ることで、町の人も、町で商売する人も、そして酒屋も、皆喜び、お酒が町の経済をまわしているという話も伺った。祭りを起点に町のコミュニティの交流と経済の活性化がなされており、古川町にとって欠かせないイベントであることがわかる。

市長の祭りに関しての熱い思いや町のいたるところで見られる祭りの気配に、是非とも祭りを実際に見て、体感したいと思い、市からの祭りの案内を頂くと、木村団員と二人すぐに祭り参加を決めた。(東悟子)

夜の祭は20時過ぎから0時頃まで行われる。まずはまつり広場と呼ばれる場所に一同参集。人が乗れるほどの大太鼓を乗せた櫓を「起し太鼓」と言い、これを中心に各地区が保有する木棒に小太鼓をつけた「付け太鼓」が集まる。祭が始まり「起し太鼓」が町の中を進むと、各地区が「付け太鼓」を担いで後を追うように競い合いながら進む。「起し太鼓」に一番近づくことが名誉となるため、各地区が組の名前を大声で掛け合いながらぶつかりあう様子はなかなかの見ものである。これは「古川やんちゃ」とよばれ、過去にはよりヒートアップし、なかなか荒々しい祭だったと語られてる。ただし古川町は驚くほど治安の良い街で、このような祭が街の団結心を支えていることを感じさせられた。

まつり広場から「起し太鼓」が出発する前には、「付け太鼓」の木棒の上に人が乗る「とんぼ」と呼ばれるパフォーマンスが行われる。これも神事の一環かと思っていたら、昔誰かが待ち時間に披露し始めたのがきっかけらしく、各地区の男衆が順番に高い棒の上でとんぼの様に手足を広げるパフォーマンスをして、観衆を沸かせていた。このように人の頭の上を超える高さの起し太鼓やとんぼなどがあり、それをみせるような光が必要となる。既存の大型ポール灯と御旅所と呼ばれる建物の上に、白色の投光器が仮設で設置されており、祭の前は投光器が目立ち少し残念に思っていたが、高さのある起し太鼓やトンボを照らすこの光は、さらし姿の白さを引き立て、光源の輝度もこの活気ある祭の始まりには適している様に感じた。

「起し太鼓」がまつり広場を出ると、提灯を持った街の人たちがその前を歩き、「起し太鼓」があとに続いて進む。街の人は長い棒の先に紅白の提灯が付いたものを持って歩く。驚くことにその中には全て本物の火を焚いたろうそくが入っていた。大勢の子供から大人までそれぞれに提灯を持ち歩くのを見ると、街の人たちが本当にお祭りを楽しみにしていることを感じる。また行列の中には各組ごとの大きな提灯もあり、3m程度の大竹の上に提灯を付けたものもあった。小さい提灯と違い、光の動きや色見が違うため、今時はLEDを使っているのではと話しをしていたが、持ち手の方がそれに気づき使用しているろうそくを見せてくれた。和ろうそくで太く芯も大きいため、燃える時間も長く安定した大きな炎になるとのことだった。小さい提灯はよく見かける細いろうそくで、炎の色見は同じ様に見えたので、提灯に使われている和紙の種類や厚みによって色見が違って見えたのかもしれない。ちなみに、私が持っていた提灯はろうそくの固定が甘かったのか中で倒れ、火がついて燃えてしまった。燃えたのを見たのは私ともう一人くらいで、街の人は子供を含め慣れているのか危険な印象もほとんどなかった。

ろうそくにひとつずつ大事に火をつけることで、火を頂く神事の一部となり、祭の雰囲気や高揚感を掻き立てている。そのような行為を含めて大切な光の要素だと感じた。このような一つ一つのことを大切にする古川町の人たちの素晴らしさに感銘を受けた。

まつり広場をでてからの「起し太鼓」は、手持ちの提灯はあるものの、高さのある大太鼓部分が少し暗く沈んでいた。美しい街並みを進む「起し太鼓」の姿が、映えないのはとてももったいなく感じてしまった。その時に、誰かが撮影したカメラのストロボに照らされ、「起し太鼓」が提灯の中に浮かび上がった。それは瞬間的な光だったが、その姿が勇ましくかっこいい瞬間をとらえた。要所だけでも良いので、舞台の花道のように「起し太鼓」を光で狙う道があっても面白いのではないかと考えた。夜の祭だからこそ、光が良くも悪くも大きく影響したタイミングだった。

近年は文化や歴史を形式的に残すことが多くなっているが、古川町では街の人が祭を楽しみにしていることで大切に受け継がれていた。それはろうそく一つをとっても大切に行うからこそ宿るものなのかもしれない。そんな街の人が愛せるような街並みが今後も続くことを心より願いたい。(木村光)

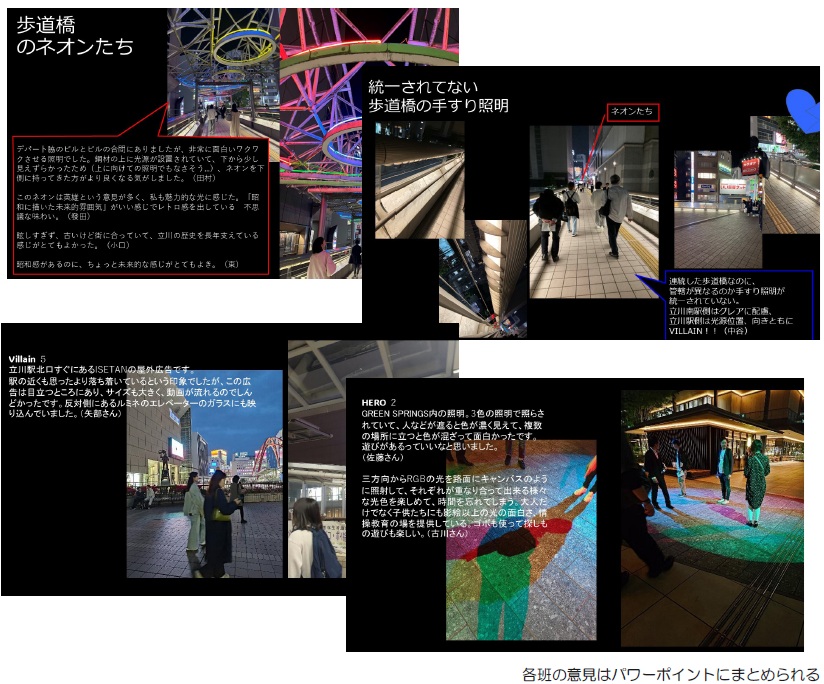

第76回街歩き: 立川

2025.04.25 坂口真一 + 小口尚子 + 東悟子

1日の乗降客数がJRと多摩都市モノレール併せてなんと41万人にもなる巨大ターミナル駅の立川。探偵団では2021年に少人数街歩きの時に雨の中3人で街歩きしていましたが、今回大人数でも歩いてみたいということになり再訪してみました。北口と南口の違いに着目した街歩きとなりました。

2021年のコロナ禍に、少人数街歩きを行った立川。大型の開発GREEN SPRINGSが開業したばかりで、そこから歩いている様子を実況中継でつないでくれました。コロナだったので人が全くおらず、寂しげではありましたが、落ち着いたいい雰囲気のランドスケープの照明に行ってみたいという声が多く聞かれました。また中央線快速の駅では新宿駅、東京駅に次いで3番目に乗降客数が多いという立川駅の金曜日の夜の賑わいも調査するべく、立川駅を北口と南口に分けて街歩きしてきました。

■A班:立川駅北口方面

1班は立川駅北口のGREEN SPRINGS周辺をメインに面出団長を筆頭に街歩きしました。

立川駅から多摩都市モノレール下のサンサンロード。駅のすぐ近くの広大な空間を歩行者専用としていることに、まず少しの驚きがあります。照明はよく考えらえている物もあったり、逆に光源の位置がほぼ顔の高さなので、眩しくなってしまっていたりと、場所によって賛否両論でした。

数年前に開業した大型複合施設のGREEN SPRINGSは新しい場所なのでやはり英雄を上げる人が多いように思いました。特にRGBを使った遊び心や自然を考慮したデザイン等に評価が高かったです。

これに対し、サンサンロードを挟んで反対側の立川ファーレ周辺ついては犯罪者が多い印象でした。街灯の位置が悪かったり、折角のパブリックアート群の中にあっても照明のメンテナンスや更新が追いついていない印象でした。

今回の街歩きでは、全体的に立川の夜のいろんな表情が見れた気がします。常に開発が進んでいる感じで時代の流れを感じます・・。そんな中、一番新しいGREEN SPRINGSはあちらこちらに照明だけでなく様々な工夫がされていますが、ちょっと人が少なかったのがさみしい感じでした。(平日の夜だからでしょうか・・・)もう少し賑わいがあってもいい気がしました・・。

それに対して居酒屋さんが集まる駅周辺や、南口のほうが賑わいがありますね・・。(坂口真一)

■B班:立川駅南口方面

B班は、立川駅南口周辺を調査しました。

駅周辺には歩道橋がたくさんあり、英雄と犯罪者それぞれ、色々な意見が飛び交いました。

まずボリュームのあるネオン照明は「昭和に描いた未来的雰囲気」が、南口の街の風景にフィットし、いい感じにレトロ感を出しており輝度感も丁度よい為、英雄となりました。参加者みんな大好きな照明でした。

立川駅周辺は様々な手すり照明が見られました。なかでも歩道橋の手すり照明は、JR立川駅側は一応グレアを抑えるようカバーがしてありましたが、それでも輝度が強く、かつ目線の高さにある為、眩しさを感じました。対して、モノレール立川南駅側はグレアに配慮されている手すり照明が多く見られました。管轄エリアによって照明手法が変わってしまうのは仕方がないですが、街としてもう少し統一感があってもよいとの意見がありました。

歩道橋のペデストリアンデッキ下に連続しているライン照明は、まず見た目が眩しく、また長手に対して垂直についている為、必要以上についている印象を受けました。配光を絞ったグレアレスダウンライトで光の重心を落としたり、ライン照明が並行に設置されていればもっと良い空間になるのではないかという議論も交わされました。

南口周辺には数多くの飲食店があり、デザインも仕様も異なる照明器具や袖看板が乱舞し、光環境としては混沌としている印象を受ける中、GEMS立川という飲食店専用ビルはい一階のレストランから最上階に続く植栽まで、落ち着きや統一感を意図した光で演出されおり、目に優しく英雄という意見が多数ありました。

立川駅の北口側はGREEN SPRINGS等もあり新しく綺麗な環境、対して南口側は古く雑然とした環境でしたが、圧倒的に南側が賑わっていました。立川の魅力は混沌としているところであることを発見したと同時に、景観や環境を整えただけで人の流れが簡単に変わるわけではないことをGREEN SPRINGSの金曜夜なのにほとんど人がいない状況を見て、改めて感じました。今後の立川がますますどう変化していくのか楽しみです。(小口尚子)

立川がこんなに大きな町だったことが一番の驚きだった街歩き。まだまだ東京でも歩けていない町があります。今年もあっという間に半年がたちましたが、新しい発見のある街歩きをどんどん続けていきたいと思います。皆様のご参加お待ちしております。(東悟子)

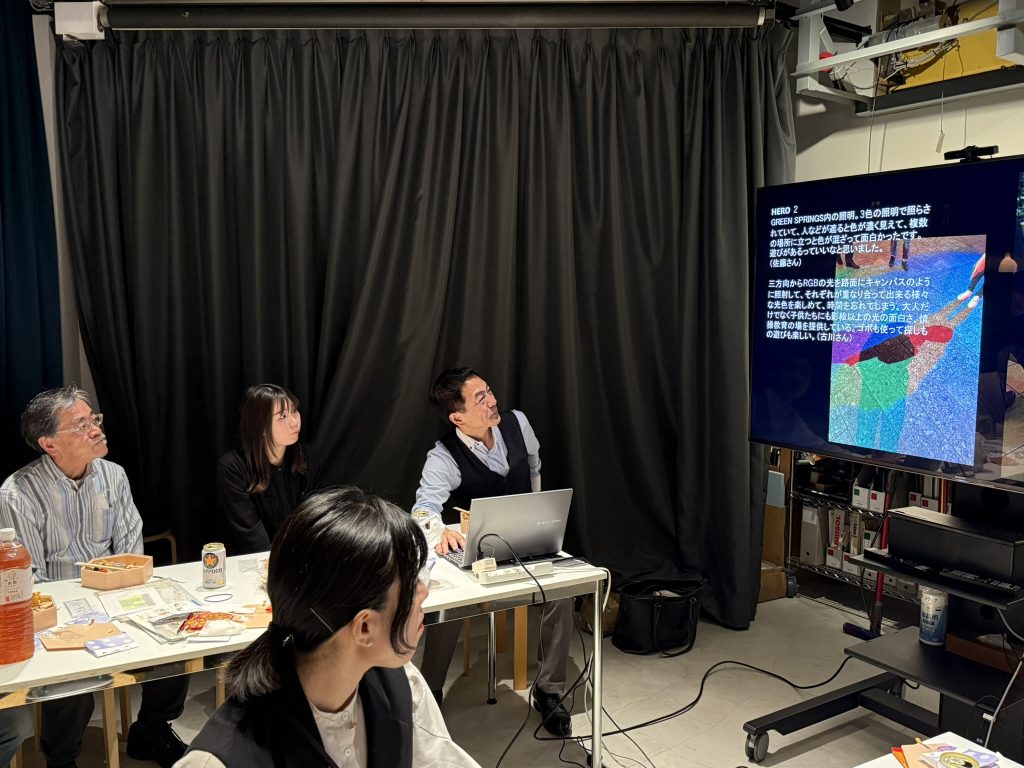

第73回サロン: 立川街歩きレビュー

2025.05.27 野村桃江 + 東悟子

4月に開催した立川街歩きの報告会を開催。佃のLPAオフィスに集まりお弁当を食べながらの談義。今後の活動についても話し合われた。

2025年4月に東京都立川で行った街歩きのレビューをLPAオフィスで開催しました。立川という同じ駅から徒歩圏内であっても、エリアごとに個性があり、それぞれ異なる魅力や課題を抱えていることがわかりました。

立川駅北口にある大型商業施設GREEN SPRINGSでは、空間全体が丁寧に設計されてたようです。特に印象的だったのが入口正面階段の照明。青い光が流れる水のように階段を照らし、上から見下ろしたときには洞窟のような包まれた空間に感じられ、幻想的な雰囲気を演出していたとのこと。さらに、RGBの照明によって地面に色が重なり合うように投影されるポール灯など、視認性だけではなく「体験」としてのあかりが工夫されていたとの意見が聞かれ高評価でした。

しかし、GREEN SPRINGS内の一部店舗では白色で高照度の照明が使われていたようで、エリア全体の暖かいトーンと調和していないことも指摘されていました。

GREEN SPRINGS近くのモノレール下ではいくつかの課題もあげられました。アート作品への照明が強すぎて、逆に作品の細部が見えづらくなっていたり、LED化された案内板が眩しすぎて読み取りにくかったりという犯罪者がいたようです。

立川駅南口の歩道橋の手すり照明は統一感がなく、連続する構造であるにもかかわらず、場所によっては明るさや色味が異なっていたようです。南側はグレア(まぶしさ)に配慮された設計だったのに対し、駅に近い方では光源の位置や角度が適切でないとの意見も。

街全体を比較すると、駅北口側は照明が整理されていて落ち着いた印象なのに対し、南口側は飲食店、遊戯施設が密集しており、看板や店舗照明が派手でバラバラな印象だったようです。中には「治安が不安」という声もありました。

今回の街歩きを通じて、GREEN SPRINGSのように計画された照明は、人を惹きつけ、長く滞在したくなる空間をつくる一方で、光が多すぎたり不統一だったりすると、逆にその場所の魅力を下げてしまうこともあると感じました。ただし、魅力的な夜間景観になっているにもかかわらず、GREEN SPRINGSは人がまばらで、逆に雑多な南口側が人でにぎわっていたのを聞くと、照明だけでは人のにぎわいは作れないのだと感じました。

多様な光の使い方に触れることができ、都市照明の奥深さを学べる貴重な体験となりました。

サロンは街歩きが終ったあと班全員の意見を再集約させて、他の班と共有する場です。街歩きに参加できない方もサロンはオンラインでもご参加いただけますので、是非お気軽にご参加下さい。(野村 桃江)