2025.10.17 籔田志の+ 宮腰友彩+藤田志穂

英国のメディア『Time Out』が発表した「世界で最もクールな街」ランキングで、日本から唯一選ばれた学芸大学エリア。若者が集う賑やかな商店街と、駅から少し離れた静かな住宅地が共存する、新旧が交錯する街です。そんな外国人からみても魅力的な街の秘密を探ってみました。

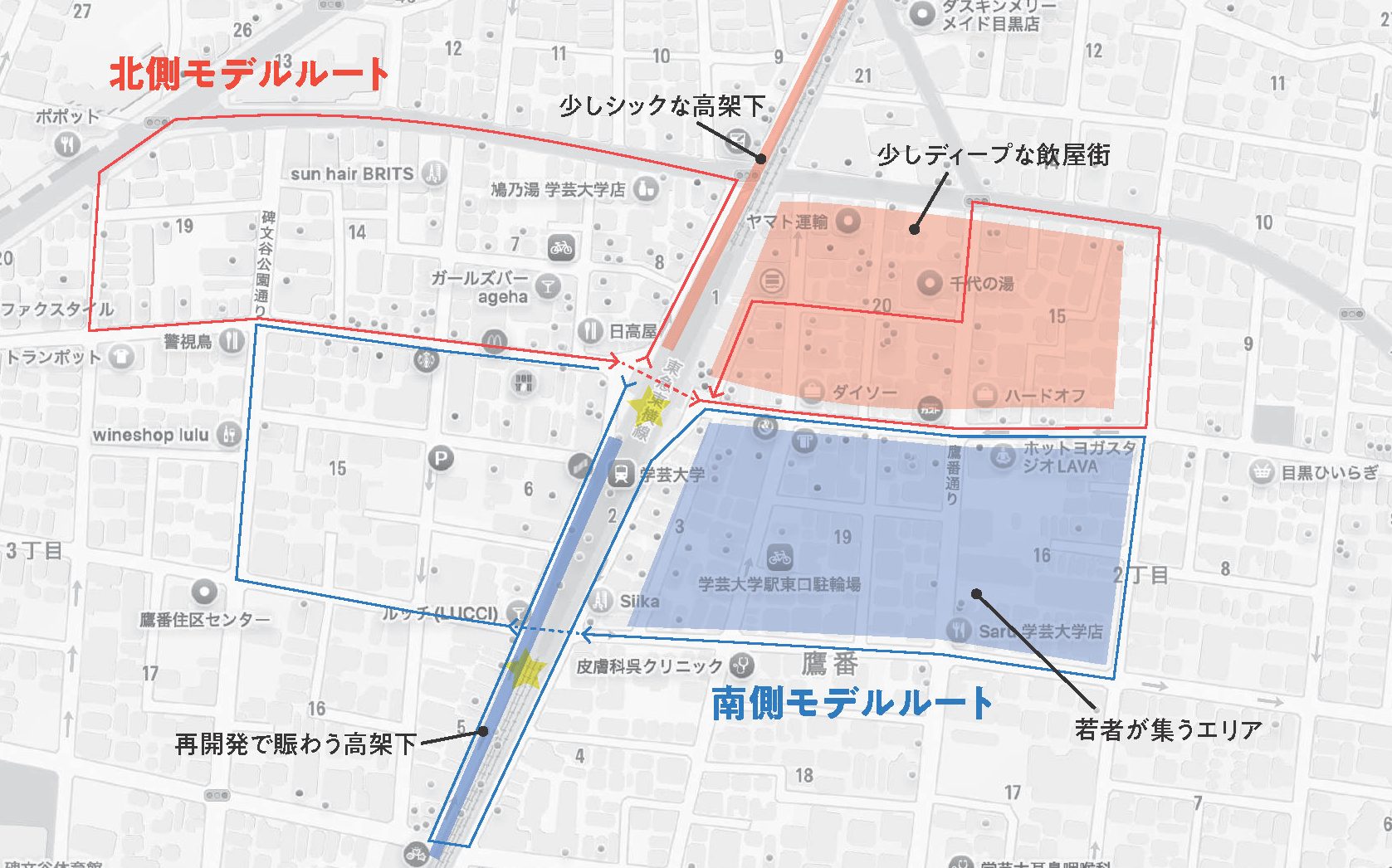

渋谷から延びる東急東横線で人気のある駅『学芸大学』。線路をはさんで東西両側ににぎやかな商店街が広がっています。海外のメディアでも魅力的なエリアとして伝えられている学芸大の夜の魅力を探しに17名の参加者を3班に分けて街歩きしてきました。

■1班 北側エリア

1班は学芸大学駅から北側をメインに散策。線路沿いの高架下を北に向かって進み、暗い路地を抜けて繁華街へ。明るい道と暗い路地が交互に現れる中、光と影のコントラストを感じながら英雄と犯罪者を探しました。街灯に照らされた大通りから一歩裏路地に入れば、途端に静寂に包まれる。この光と影の対比が、学芸大学の街の特徴かなと感じました。

英雄に選んだ照明からは、この街の個性が浮かび上がります。飲食店のテラス席を照らすスポットライトは、暗い路地が続いた先にぱっと現れ、繁華街の始まりを予感させます。アール・ヌーヴォー調の商店街街灯は、クラシックなデザインが今時のお店とのコントラストを生み出し、新旧が交錯する街ならではの雰囲気を醸し出していました。なぜか真ん中の街灯だけ暖色系で一瞬違和感を覚えますが、逆にそのバランスの妙が商店街の個性として感じられました。特に印象的だったのは、繁華街を抜けた先の小さなお惣菜屋さんの温かな光。周辺は暗く人通りもまばらですが、店内から広がる灯りと看板のポップな光、オーニングから透ける優しい明かりが路地に安心感をもたらしていました。街が新しく生まれ変わる中で、変わらず地域に寄り添う存在の心強さを感じました。

一方、犯罪者として挙げたのは、過剰な明るさや色彩、メンテナンス不足など、本来の役割を果たせていない光ばかりでした。二灯並んだ防犯灯は、周辺の暗い路地に対してまぶしく過剰な灯りが目をさすようで、背後のマンション住人への配慮が気になりました。老舗の居酒屋が連なる路地で一際こうこうと真っ赤な灯りを放つ提灯は、周辺も赤く染め、街のアイデンティティとはかけ離れた印象。また昭和レトロな建物に暖色の照明が映える階段も、電球の多くが切れており、メンテナンスの悪さがせっかくの演出を侘しさに変えてしまっていました。

学芸大学の夜を歩いて実感したのは、「ちょうどいい光」の難しさです。明るければ良いというわけではなく、街の個性や用途、周辺環境に合わせた適切な照明デザインこそが、心地よい夜の街をつくるのだと感じました。(藪田志の)

■2班 南北横断

2班は自由に街を周遊しようということで、路地ごとにどっちに行こうかと話し合い、惹かれる方向へ向かいました。結果的には駅の北西側からスタートして、時計回りに街全体を周ることができました。ゆっくりのペースでしたが1時間半ほどで繁華街エリアは周ることができ、比較的コンパクトな街であると感じました。

駅周辺にはなんと6つの商店街が東西南北に広がっていました。一方、各商店街の中心道路から一歩外れると閑静な住宅街が現れ、駅と店舗と住宅が近いという印象を受けました。

この町で度々目についたのは商店街の街灯。商店街ごとにデザインが異なっており、その違いを楽しむことができました。その中で英雄に選ばれたのが装飾的なデザインが魅力の街灯です。1班の記述にもありますが、3つの灯具のうち1つの色温度が低く、2つが高くなっており、暖かさと冷たさのバランスが程よく機能性も高評価でした。また、この街灯のすぐ後ろには著名な建築家が設計をしている新しい建物が建設されるということで、前時代的な装飾が施されたこの街灯は撤去されるのではないかと心配の声も上がりました。もしかしたら寿命があと少しかもしれず頑張ってほしいという声もあり英雄となりました。

ステンドグラスが美しい街灯も英雄となりました。こちらも2つの照明に照度の違いが見受けられ、デザイン性の点で高評価でした。

一方犯罪者に挙げられることが多かったのは店舗の照明。ドラッグストアやクリニックの看板照明や和菓子屋さんの軒先照明が、眩しすぎるという意見があがりました。特に和菓子屋さんの照明は、教室やオフィスで見られるようなライン状の器具で、軒先の天井の低い位置だったこともありかなり眩しく感じました。

また、街灯の下に吊るされている光る鞠のような装飾も犯罪者となりました。特に電柱に取り付けられたコンセントにカバーがなく、雨ざらしで危険ではないかという声が上がりました。

駅周辺は大型商業施設がなく、建物も高くても5階程度であることから、昔ながらの小さな建物がひしめく魅力的な景観が残されていました。また飲食店などはリノベーションされている店舗も多く、下町の情緒を残しながらも時代に合わせて更新されている街だと感じました。(宮腰友彩)

■3班 南側エリア

3班は学芸大学駅から南下し最後は東側から西側の商店街を通るルートで散策しました。駅周辺は昔から大きく変わることのない住宅街や商店街と、2021年から高架下のリニューアルプロジェクトが線路に沿って少しづつ進んでおり、新しい雰囲気も醸成されてきています。

チーㇺ内で英雄として高評価だった照明は高架下のリニューアルエリアに集まっており、一番時間をかけて観察しました。素敵な雰囲気作りをしている店舗が多く、高架下に映る光を含めて美しい店舗のファサード、犯罪者にあげられがちなサインも一部メンテナンス不足があったものの全体的に光の統一がされており、一体感がありました。同じ並びにある駐輪場も周囲の飲食店に合わせているかのような、電球色で強すぎない光をポイントだけ照らしていたのも印象的でした。

高架下の道を挟んで反対側、昔からあまり変わらないエリアにある老舗洋菓子店の外観照明は看板のデザイン含め主張しすぎず、店内はクラシカルなシャンデリアがあるもののぎらついておらず、高架下の照明と相まって新旧エリアの良いバランスを保っていると感じました。

一方、犯罪者にあがったのは雑居ビルの照明。天井のダウンライトは白く眩しすぎ、側面にある球型の照明は電球色と色温度、器具の種類もちぐはぐで、照明計画を変えればもっといい雰囲気になるのではとの意見が出ました。

商店街に向かう一本道にある防犯灯は広範囲で明るすぎ、防犯という観点からは正解でも、グレアを増加させて快適性が損なわれていると感じました。

今回の街歩きで学芸大学の街は原型を留めながらアップデートされていることを実感しました。高架下リニューアルに伴う照明は、新しい街の姿を牽引していくのではと思います。

まだ完成していないリニューアルエリアと昭和の香りが残る旧エリアがお互いを高め、街の魅力が増すような「程よい光」がどの様なものか考える良い機会になりました。(藤田志穂)