発行日: 2025年 11月 19日

・照明探偵団倶楽部活動 1 / 都市照明調査:ホノルル(2025.09.04-09.08)

・照明探偵団倶楽部活動 2 / 第77回街歩き: 学芸大学(2025.10.17)

・照明探偵団倶楽部活動 3 / 第74回サロン: 学芸大学街歩きレビュー(2025.11.10)

照明探偵団通信 Vol.143 PDF版をダウンロード

都市照明調査:ホノルル

2025.09.04-09.08 柯永林 + 黒部将史

ホノルルの夜は、リゾートの光や住宅の灯り、トーチや夜市の明かりが交じり合い多彩だが、発展に伴い星空は薄れ、生態系への影響が懸念される。発展と光害対策の両立が課題であり、都市と自然のバランスを探るために現地で光環境を調査した。

■ホノルル

ホノルルはアメリカ合衆国ハワイ州の州都で、太平洋の真ん中に広がる観光都市である。それと同時に、ハワイ州の政治経済の中心地でもある。海と山、街が近くに寄り添う土地では、リゾートホテルの光や住宅の小さな明かり、火のトーチやナイトマーケットの灯りが入り混じり、時間帯や場所ごとに多彩な表情を見せる。また、強い日射や熱帯気候という条件が重なり、都市の光環境にも特有の表情を生み出している。一方で、都市開発や観光業の発展とともに星空には悪影響が及んでおり、渡り鳥やウミガメといった生態系にも影響が出ている。州や市は光を抑える工夫を始めているが、観光とのバランスにはまだ課題がある。今回の調査では、そんなホノルルの夜の光がどのように都市と自然の間で光環境を形成しているのか調査を行った。

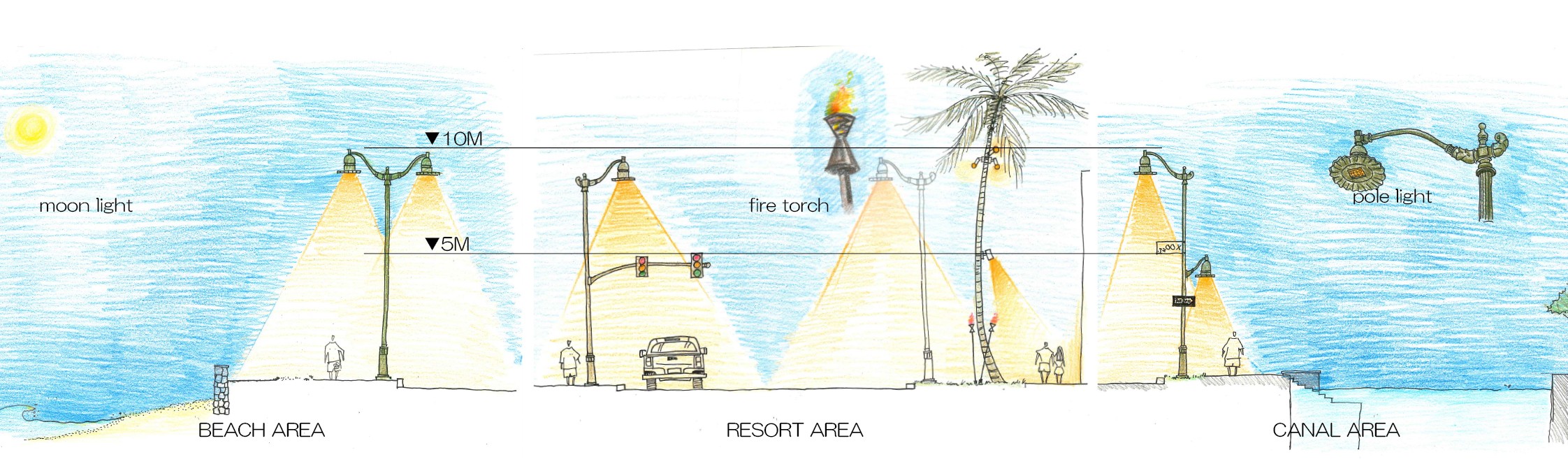

■Resort & Beach Area

ワイキキのリゾートエリアは、ホテルとリテールが密集した華やかなゾーンである。街路には約10メートルほどのポールライトが一定間隔で並び、夜の景観を支えるメインの照明となっている。リテールショップの周囲では、ヤシの木の幹に固定されたフラッドライトが植栽やファサードを照らし、さらに電球型のスポットライトが賑やかしのアクセントとして高さ違いで設置されていた。温かみのある光が点在し、人の流れとともにエリア全体が柔らかく賑わっている。

特に印象的だったのは、エリア内のあちこちで揺らめくトーチファイヤーの存在だ。炎の動きが風とともに変化し、人工照明とは異なる生命感を放っていた。さらに、リテール敷地内ではヤシの幹にストリングライトが巻かれ、夜空の下に小さな祝祭空間をつくり出していた。自然素材と光の組み合わせが、リゾートらしい非日常の世界を演出している。

夜が深まるにつれて、カラカウア通りでは夜市が始まる。午後5時ごろから屋台が並び始め、それぞれの出店が自分のブースを目立たせようと、照明にさまざまな工夫を凝らしていた。平日になると、リテールの店が閉まったあとに、道路沿いでネイルアートや似顔絵、アクセサリーなどの小さな屋台が並び始める。どの店にも人が集まり、通りの一角が小さな夜市のようなにぎわいに包まれていた。

一方、海辺に出ると雰囲気はがらりと変わる。ビーチを隔てる石垣より街側にはポール照明が並ぶが、砂浜には一切の照明がない。月が大きく浮かび、波打ち際が月明かりで淡く輝いていた。人工の光が消えることで、夜の海の静けさと奥行きが際立つ。ホテル側から漏れる街路灯の光が砂浜の奥をわずかに照らし、それがかえって光の少なさを強調していた。また、これは生態系保護の観点からでもある。ウミガメが上陸を避けたり、孵化した子ガメが海に向かわず陸側の光に向かわないよう海側への光を厳しく制限している結果である。

運河側へ足を向けると、そこにはまた異なる静けさがあった。通りにはリテールエリアと同じデザインの街路灯が設置され、信号灯や道路灯、歩道灯といったバリエーションが統一されている。一方、運河の向こう側のゴルフ場は真っ暗で、人工光のない闇が広がっていた。都市の光が届くぎりぎりの場所で、明るさと暗さの境界がくっきりと見えた。リゾートエリアの光は、商業の活気を支えるために設計されたものが多いが、その先に続くビーチや運河では自然の暗さが尊重されている。光と闇が連続的に変化しながら共存している様子は、ホノルルの夜景の中でも特に印象深い風景であった。(柯永林)

■Residencial Area

観光地のワイキキビーチから少し離れ、住宅街に足を運ぶと急に静けさが増し、車や人の往来が無くなり驚かされた。ハワイの住宅地は、一戸建てが多く、ヤシやプルメリアなどの植栽が敷地に自然に入り込み、島らしい豊かなランドスケープを作り出している。エリアごとに個性が異なり、海沿いの格子状に広がる住宅街、山側に段状かつ樹のように広がるヒルサイドの住宅街、歴史的な木造住宅が残る地域など、多様な住まいの風景を見ることができる。また、公園や学校、ローカルな商店が住宅地とは別に近くにまとまることで、住民同士の距離が近いコミュニティが形成されている点も特徴的だ。住宅街の照明は日本と比べて数は少なめで、9m高さの街路灯が約20mピッチの間隔で配置されていた。3000Kの広角な光が路面に降り注ぎ、照度は平均10lx程度とかなり控え目にコントロールされていた。

住宅敷地内の外構照明も同様に控えめで、軒下灯や門灯が点灯する程度で、過度に明るい演出をしている住宅はほとんど見られなかった。室内を窓から覗いたところ、リビング・ダイニングを中心に暖色系の間接光やペンダントを設置している住宅が多く、明るさで空間を満たすのではなく、居心地の良さやくつろぎを重視した設計が印象的だった。カーテンレースを抜けた柔らかく優しい光が外に漏れているのも美しかった。丘の住宅街を遠景で谷側から撮影を行った。窓から漏れるオレンジ色の室内光が夜景のアクセントとなり、ぽつぽつと広がる粒上の明かりと天まで伸びる街路灯の光の筋が特徴的であった。斜面全体がまるで星空を裏返したかのようで、深い静けさを感じることができた。

■ホノルルの俯瞰夜景

ホノルル中心地から車で約20分のところにある丘近くの車道脇から夜景撮影を行った。海側の商業・観光地区の高輝度帯と山側の住宅地の低輝度帯でグラデーションが存在し、光が扇のように海へ向かって広がっていく都市の分布を確認することができた。建築物の厳しい高さ制限があるため、高層ビルが集中する。そのため、ホテルの窓明かり、商業施設、街路灯が重なって高輝度の帯を生み出している。海側はこれだけ発展した都市にも関わらず、大規模な外壁ライトアップは行わず、室内光とバルコニーや廊下の照明で景観を生んでいた。ホノルルにはハワイ島ほど厳しい法規的な制限はないが、生態系保護や星空などの景観保全の観点から、上向きの光を避ける設計が徹底されているようだった。また、ホテルが密集していることもあり、宿泊者へのグレア対策から実務的にも制限していることも考えられる。

色温度は白色よりも電球色が優勢で、都市全体として色温度は統一されている印象だった。住民が室内照明として落ち着いた電球色を選ぶ個人レベルの意識に加え、ウミガメをはじめとする生態系への影響を抑えるために行政が推進している低色温度の方針が背景にあるように思った。

■幹線道路

オアフ島では、約53,000 本にのぼる市道の街路灯をナトリウム灯などから LED に切り替える大規模なプロジェクトが2018年~2019年に行われた。エネルギー消費削減による経済的に大きな利点がある一方で、自然環境への懸念による住人からの反対もあったそうだが、結局幹線道路用には4000KのLEDが採用されたようだ(住宅地や観光地用には3000KのLEDが採用)。高さ10mの街路灯が30mピッチで配置され、路面が均一に照らされるよう配光制御されたLEDの光が幹線道路を照らしていた。直下20lxと幹線道路照明としては控え目な照度ではあるものの、地面からの4000Kの反射光による生態系への影響が気になった。また、エネルギー消費削減が目的の工事であったため、LEDむき出しの照明となってしまったのは仕方がなかったのかもしれない。

■昼光

ホノルルでは、東京とは異なる強い日光と高い日射量という昼光条件が建築の形態に大きな影響を与えており、その形態が夜間照明にも直結していた。日射を避けるための深いバルコニーの天井面に室内光やダウンライトの光が柔らかく照らされていたり、熱を発生させないための白い外壁が、わずかな漏れ光も拾い、照明の設置されていないところでも、自然と鉛直面の明るさ感が感じられた。さらに、街中の歩行空間は日陰を前提に設計されるため、大きな樹木がいたるところに植えられ、夜間はその樹木たちが照明のよりどころとなっていた。

■まとめ

住民が暗さを生活の一部として受け入れているため、ホノルルの照明は東京と比べてかなり暗く感じた。自然環境を尊重し、必要以上に明るくしない住人の強い意思によるものだろう。

今後、ホノルルは鉄道延長などによる再開発や観光需要の高まりにより、LED化や商業照明の増加が続くと考えられる。しかし同時に、自然保護・光害対策・景観保全の重要性はますます高まっていくだろう。自然の暗さを守るハワイの光文化が今後どのような光環境を形作っていくか楽しみである。(黒部将史)

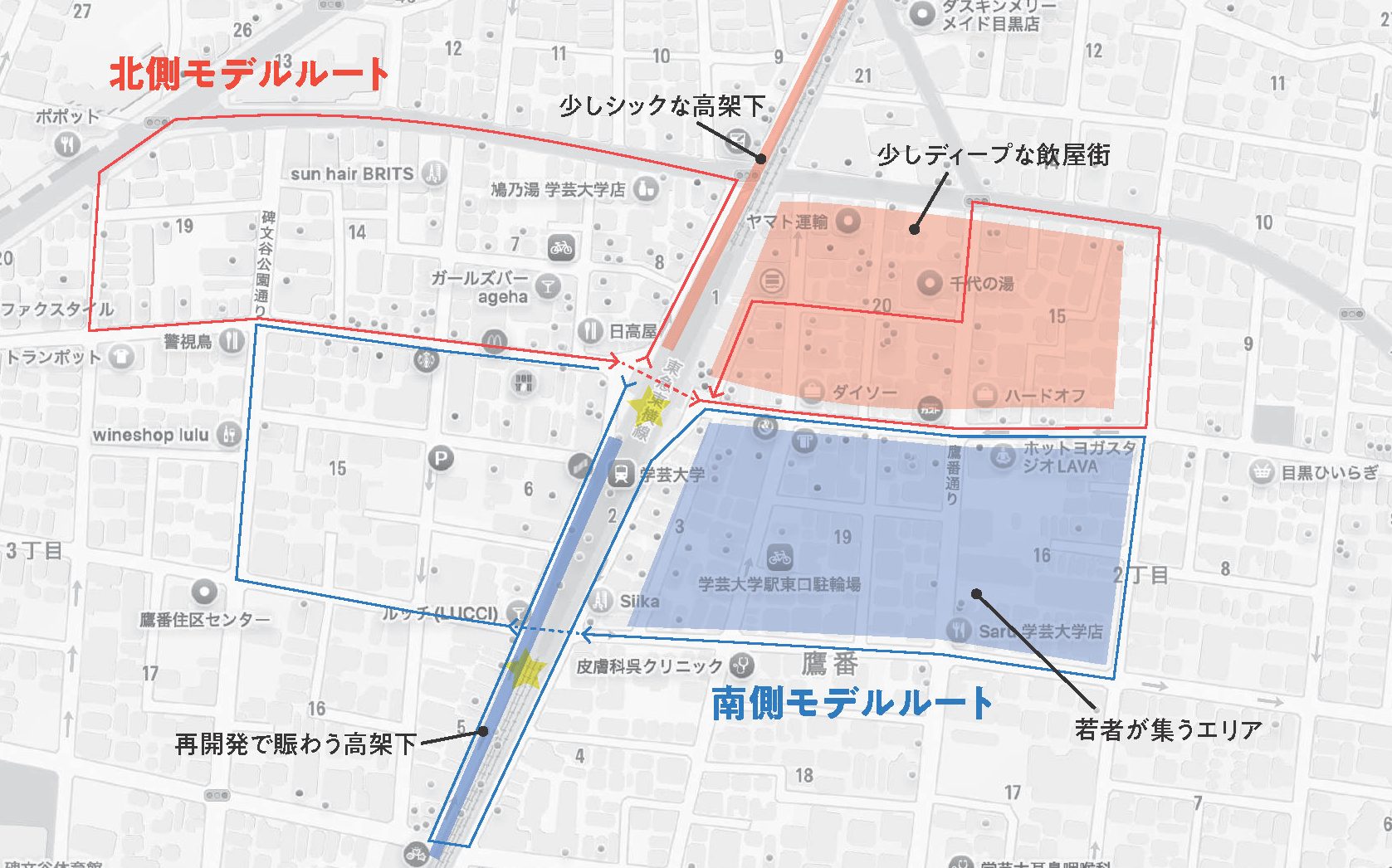

第77回街歩き: 学芸大学

2025.10.17 籔田志の+ 宮腰友彩+藤田志穂

英国のメディア『Time Out』が発表した「世界で最もクールな街」ランキングで、日本から唯一選ばれた学芸大学エリア。若者が集う賑やかな商店街と、駅から少し離れた静かな住宅地が共存する、新旧が交錯する街です。そんな外国人からみても魅力的な街の秘密を探ってみました。

渋谷から延びる東急東横線で人気のある駅『学芸大学』。線路をはさんで東西両側ににぎやかな商店街が広がっています。海外のメディアでも魅力的なエリアとして伝えられている学芸大の夜の魅力を探しに17名の参加者を3班に分けて街歩きしてきました。

■1班 北側エリア

1班は学芸大学駅から北側をメインに散策。線路沿いの高架下を北に向かって進み、暗い路地を抜けて繁華街へ。明るい道と暗い路地が交互に現れる中、光と影のコントラストを感じながら英雄と犯罪者を探しました。街灯に照らされた大通りから一歩裏路地に入れば、途端に静寂に包まれる。この光と影の対比が、学芸大学の街の特徴かなと感じました。

英雄に選んだ照明からは、この街の個性が浮かび上がります。飲食店のテラス席を照らすスポットライトは、暗い路地が続いた先にぱっと現れ、繁華街の始まりを予感させます。アール・ヌーヴォー調の商店街街灯は、クラシックなデザインが今時のお店とのコントラストを生み出し、新旧が交錯する街ならではの雰囲気を醸し出していました。なぜか真ん中の街灯だけ暖色系で一瞬違和感を覚えますが、逆にそのバランスの妙が商店街の個性として感じられました。特に印象的だったのは、繁華街を抜けた先の小さなお惣菜屋さんの温かな光。周辺は暗く人通りもまばらですが、店内から広がる灯りと看板のポップな光、オーニングから透ける優しい明かりが路地に安心感をもたらしていました。街が新しく生まれ変わる中で、変わらず地域に寄り添う存在の心強さを感じました。

一方、犯罪者として挙げたのは、過剰な明るさや色彩、メンテナンス不足など、本来の役割を果たせていない光ばかりでした。二灯並んだ防犯灯は、周辺の暗い路地に対してまぶしく過剰な灯りが目をさすようで、背後のマンション住人への配慮が気になりました。老舗の居酒屋が連なる路地で一際こうこうと真っ赤な灯りを放つ提灯は、周辺も赤く染め、街のアイデンティティとはかけ離れた印象。また昭和レトロな建物に暖色の照明が映える階段も、電球の多くが切れており、メンテナンスの悪さがせっかくの演出を侘しさに変えてしまっていました。

学芸大学の夜を歩いて実感したのは、「ちょうどいい光」の難しさです。明るければ良いというわけではなく、街の個性や用途、周辺環境に合わせた適切な照明デザインこそが、心地よい夜の街をつくるのだと感じました。(藪田志の)

■2班 南北横断

2班は自由に街を周遊しようということで、路地ごとにどっちに行こうかと話し合い、惹かれる方向へ向かいました。結果的には駅の北西側からスタートして、時計回りに街全体を周ることができました。ゆっくりのペースでしたが1時間半ほどで繁華街エリアは周ることができ、比較的コンパクトな街であると感じました。

駅周辺にはなんと6つの商店街が東西南北に広がっていました。一方、各商店街の中心道路から一歩外れると閑静な住宅街が現れ、駅と店舗と住宅が近いという印象を受けました。

この町で度々目についたのは商店街の街灯。商店街ごとにデザインが異なっており、その違いを楽しむことができました。その中で英雄に選ばれたのが装飾的なデザインが魅力の街灯です。1班の記述にもありますが、3つの灯具のうち1つの色温度が低く、2つが高くなっており、暖かさと冷たさのバランスが程よく機能性も高評価でした。また、この街灯のすぐ後ろには著名な建築家が設計をしている新しい建物が建設されるということで、前時代的な装飾が施されたこの街灯は撤去されるのではないかと心配の声も上がりました。もしかしたら寿命があと少しかもしれず頑張ってほしいという声もあり英雄となりました。

ステンドグラスが美しい街灯も英雄となりました。こちらも2つの照明に照度の違いが見受けられ、デザイン性の点で高評価でした。

一方犯罪者に挙げられることが多かったのは店舗の照明。ドラッグストアやクリニックの看板照明や和菓子屋さんの軒先照明が、眩しすぎるという意見があがりました。特に和菓子屋さんの照明は、教室やオフィスで見られるようなライン状の器具で、軒先の天井の低い位置だったこともありかなり眩しく感じました。

また、街灯の下に吊るされている光る鞠のような装飾も犯罪者となりました。特に電柱に取り付けられたコンセントにカバーがなく、雨ざらしで危険ではないかという声が上がりました。

駅周辺は大型商業施設がなく、建物も高くても5階程度であることから、昔ながらの小さな建物がひしめく魅力的な景観が残されていました。また飲食店などはリノベーションされている店舗も多く、下町の情緒を残しながらも時代に合わせて更新されている街だと感じました。(宮腰友彩)

■3班 南側エリア

3班は学芸大学駅から南下し最後は東側から西側の商店街を通るルートで散策しました。駅周辺は昔から大きく変わることのない住宅街や商店街と、2021年から高架下のリニューアルプロジェクトが線路に沿って少しづつ進んでおり、新しい雰囲気も醸成されてきています。

チーㇺ内で英雄として高評価だった照明は高架下のリニューアルエリアに集まっており、一番時間をかけて観察しました。素敵な雰囲気作りをしている店舗が多く、高架下に映る光を含めて美しい店舗のファサード、犯罪者にあげられがちなサインも一部メンテナンス不足があったものの全体的に光の統一がされており、一体感がありました。同じ並びにある駐輪場も周囲の飲食店に合わせているかのような、電球色で強すぎない光をポイントだけ照らしていたのも印象的でした。

高架下の道を挟んで反対側、昔からあまり変わらないエリアにある老舗洋菓子店の外観照明は看板のデザイン含め主張しすぎず、店内はクラシカルなシャンデリアがあるもののぎらついておらず、高架下の照明と相まって新旧エリアの良いバランスを保っていると感じました。

一方、犯罪者にあがったのは雑居ビルの照明。天井のダウンライトは白く眩しすぎ、側面にある球型の照明は電球色と色温度、器具の種類もちぐはぐで、照明計画を変えればもっといい雰囲気になるのではとの意見が出ました。

商店街に向かう一本道にある防犯灯は広範囲で明るすぎ、防犯という観点からは正解でも、グレアを増加させて快適性が損なわれていると感じました。

今回の街歩きで学芸大学の街は原型を留めながらアップデートされていることを実感しました。高架下リニューアルに伴う照明は、新しい街の姿を牽引していくのではと思います。

まだ完成していないリニューアルエリアと昭和の香りが残る旧エリアがお互いを高め、街の魅力が増すような「程よい光」がどの様なものか考える良い機会になりました。(藤田志穂)

第74回サロン: 学芸大学街歩きレビュー

2025.11.10 東悟子

10月に開催した学芸大学街歩きのレビューを行いました。事務局には13名、オンラインは4名、総勢14名での振り返りの会となりました。

今年2回目となる事務局でのサロンは、学芸大学街歩きのレビュー。街歩きで分かれた3つの班の各リーダーから報告がありました。

学芸大学駅は、今までの街歩きで一番コンパクトにまとまっている街だったと声が上がるほど、駅、商店街、住宅が隣接したエリアで、街歩きも90分と短めだったのですが、いろいろな表情が見られる街歩きでした。サロンでも同様の声が様々聞かれました。また学芸大学には大学がない!が一番の驚きだったとの声も。調べると実際に学芸大学があったのは1964年までで60年前には移転していたとのこと。学生街だと思って歩き始めたら、意外にも学生の姿は少なく、ファミリー層や若い社会人が多い街という印象でした。

サロンで多く聞かれた感想は『新旧が混在している街』、『街路灯が凝っている』『高架下の開発がおしゃれ』というもの。

とくに街路灯は他のところで見かけたら、デザインが凝りすぎていて、色温度も統一されていないのでちぐはく感があり、犯罪者になりそうなのですが、この街では圧倒的に英雄の意見が多かったように思います。凝った意匠と街の雰囲気があっている、昭和的な面影を今に伝えているというようなポジティブな意見多数。一方そんな街路灯もランプが切れていたり、危ない使い方をしていたり、メンテナンスが行き届いていない箇所も散見され、その点は犯罪になっていました。

コンパクトなエリアに商店街が集まり、昔ながらの日本っぽいお店と新しくできたおしゃれなお店と隣り合わせに立っており『Timu Out』で選ばれても納得の外国人観光客が短時間で満喫できるいい街のように思いました。

サロンでは街歩きを行った後に、再度集まって街歩きのレビューをしています。街歩き当日ではなく、改めて考えをまとめることにも意味があるのではないかと思い続けております。また、居酒屋さんのようなワイワイしているところではなく、探偵団事務局でゆっくり照明談義をするというのも一つの目的でもあります。街歩きに参加してなくても、最近照明で思っていることや見に行ってみたい街の情報共有の場でもありますので、まだ参加したことがない方は是非一度ご参加ください。

おいしい食事を用意してお待ちしております!

来年1月9日(金)には2025年の活動報告会を予定しておりますので、そちらも是非ご参加ください。(東悟子)