発行日:2022年09月19日

・照明探偵団倶楽部活動1/Maxwell Light-up(2022.07.08-09)

・照明探偵団倶楽部活動2/第69 回少人数街歩き(2022.06&07)

・照明探偵団倶楽部活動3/第68 回探偵団サロン@ZOOM(2022.07.29)

Lighting-Detectives News Letter Vol.112 PDF版をダウンロード

Lighting Detectives Maxwell Light-up

Maxwell Food Centre, Singapore

2022.07.08-09 Sherri Goh

ユネスコ無形文化遺産にも登録されているホーカー文化の一部であるマクスウェル・ホーカーセンターの照明改革!

■ シンガポール

ヴェネチア建築ビエンナーレの帰国展が、4月から7月にかけてシンガポール都市再開発庁(URA)で開催されたことを受け、その締めくくりとして何か特別なことを行いたいと考えた我々。展示会場から近いという好立地、そしてその知名度の高さだけでなく、ホーカー文化を称えるのにもぴったりなマクスウェル・フードセンターを会場に選び、企画実

現に向けて取り組みました。

また、企画は帰国展のテーマに沿って行いました。

私たちがシンガポール国内のホーカーセンターを運営する国家環境庁(NEA)と協働するのは、今回が初めてのことでしたが、ルイスポールセンの協力のもと、多くの市民が参加する、充実した実践型のイベントを無事に開催することができました。

当初は周囲の雰囲気を演出するカラフルなライン照明に加え、テーブルを強調するためのスポットライトも導入するという空間全体を一新するかなり大掛かりな計画を構想していました。しかし、関係機関との調整を進める中で、こうしたアイデアを全面的に実現するには正式な許可やライセンスが必要であることが判明し、段階的に縮小することに。

さらに十分な資金を確保、6ヶ月程度の長期設置が求められ、そのために多くの安全対策も講じる必要がありました。

シンガポールにはホーカーセンターが数多く存在しています。私たちは一般市民を対象にアンケートを実施し、その結果、58%以上の回答者が週に複数

回ホーカーセンターを利用していることがわかりました。ホーカーセンターは、シンガポール市民の生活に根付いた日常の一部なのです。

当初の計画を縮小する中で、ホーカーが持つ「安くて」「早くて」「美味しい」という文化に見合った空間にすることの重要性を再認識、あまりに華美だったり演出過多なものはふさわしくないと判断しました。

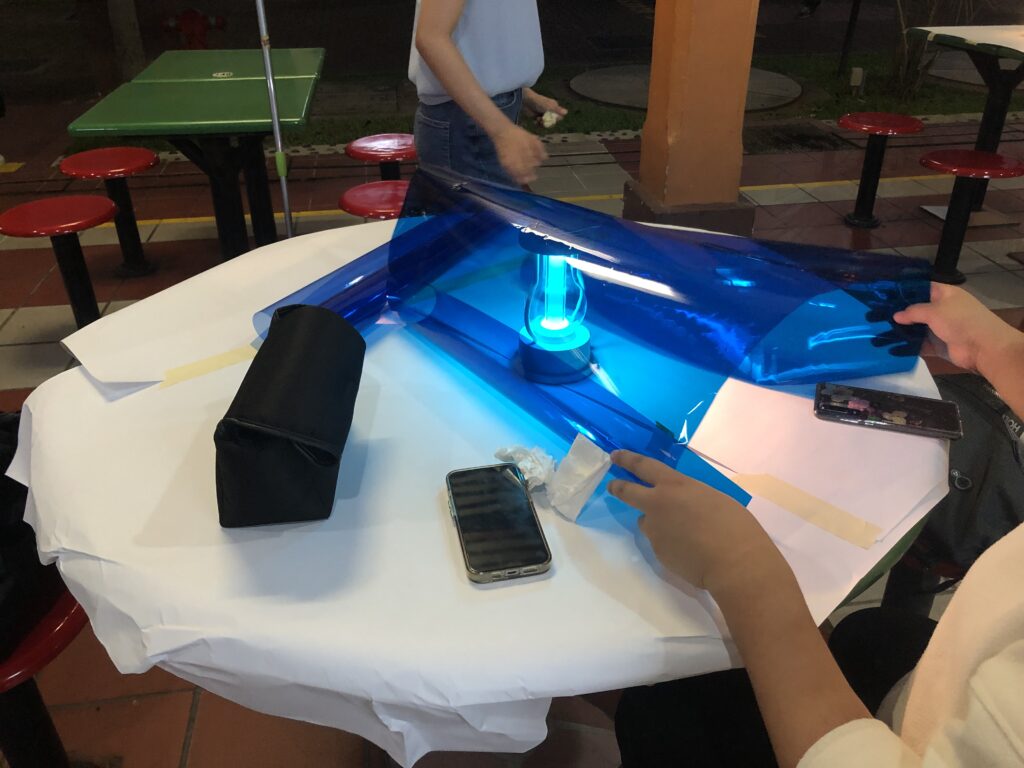

そこで私たちが目指したのは、萎縮して敬遠されることのないように、ホーカーセンターの親しみやすさはそのままに、食事体験を少しだけ高めることでした。高級レストランのような「高価そう」という先入観を与えるような雰囲気ではなく、1日の終わりにリラックスして食事を摂る、もしくは仕事終わりに友人と集まって、気軽に語らう場、そんな居心地の良い雰囲気を作るにはどうしたらいいのか。

現地の照度調査を行ったところ、想定していたよりも既存の照明は明るくないことが判明。環境光のほとんどは、店舗の看板や店頭の照明によるものでした。営業への影響が懸念されるため、これらの証明は調整や消灯は不可能。

しかし、既存の環境における演色性が非常に低いことが分かり、高い演色性(CRI)の照明器具を導入することで、雰囲気や料理の見え方に大きな違いが生まれたのです。

そこで、私たちは、暖色系で高演色性のテーブルランプを導入することで十分な雰囲気の

変化が生まれると判断しました。

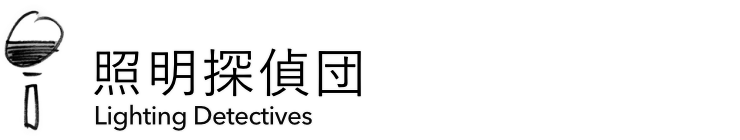

また、テーブル表面の明るさを高めるために、ホーカーセンター独特の暗い緑色のテーブルに対し、白いテーブルクロスを使用しました。

イベントはフードセンターにて、2022年7月8(金)と9日(土)の2日間、各3時間ずつ実施されました。資材に限りがあったため、夜空からの暗さが感じられるメインロードに面したテーブル列を選び、通行人にとって通常とは異なるホーカーの風景を演出しました。

初めの方は、一部の人々は設営されたテーブルの利用に戸惑っていました。一般参加不可の限定イベントのように見えて、座るのは気が引けたようです。

しかし私たちが設営の趣旨を説明し、「一般の方も自由にご利用いただけます」と伝えると、もともと興味を示していた一般のお客さん達もそれなら、と席に着き、体験の様子を嬉しそうに写真に収めていました。

イベントの感想を得るために、会場ではインタビューやアンケートも実施。多くの方から前向きなフィードバックをいただき、一部の参加者からは、この取り組みを他のホーカーセンターにも広げて、さらに多くの人々に体験してほしいという熱心な声も

あがりました。

また、NUS建築学部のライ・チーキエン教授が、ヴェネツィア・ビエンナーレ凱旋展から自身の展示作品をマックスウェルに持ち込み、シンガポールのホーカー文化を紹介する教育的な展示として、一般の方々にご覧いただく機会を提供してくださいました。(Sherri Goh)

第69 回少人数街歩き

古くからの港町・水辺のあかり in 東京・横浜・名古屋・大阪

2022.June & July

石崎志保+發田隆治+近藤晶子+鈴木ゆか+田錦睿+東悟子

いまだ大人数での街歩きが行えない中、今回は5 つのエリアに分かれて、少人数での街歩きを行いました。各エリア3 名から10 数名と参加人数がバラバラでしたが、久しぶりの街

歩きを各々満喫したようでした。

2022 年も半分が過ぎてしまった中で今年初開催となってしまった街歩き。まだ大人数での

街歩きができない状況での開催となりました。今回のテーマは『古くからの港町・水辺のあかり』東京、横浜、名古屋、大阪と大都市の水辺のエリアに焦点をあてて街歩きを行いました。

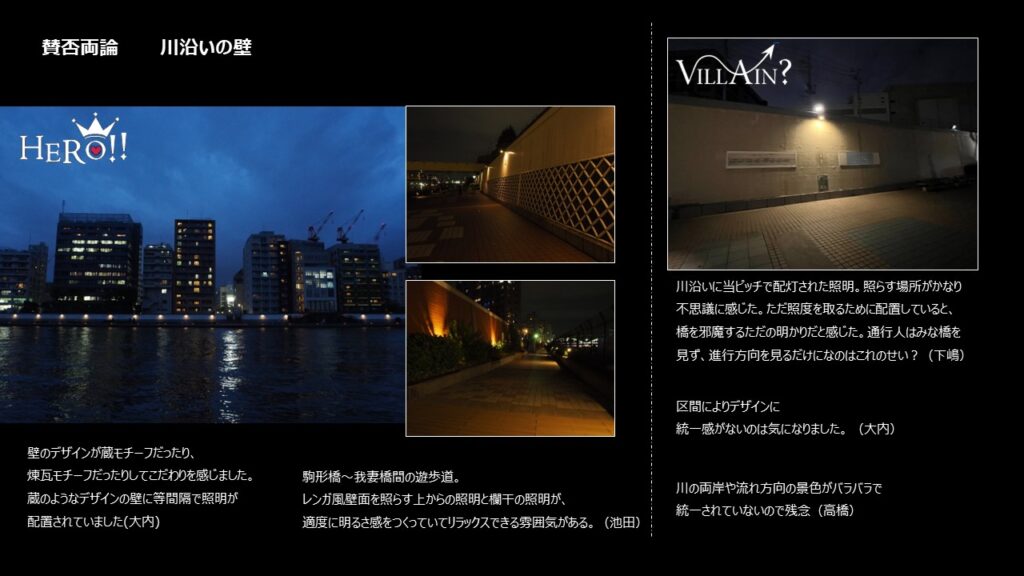

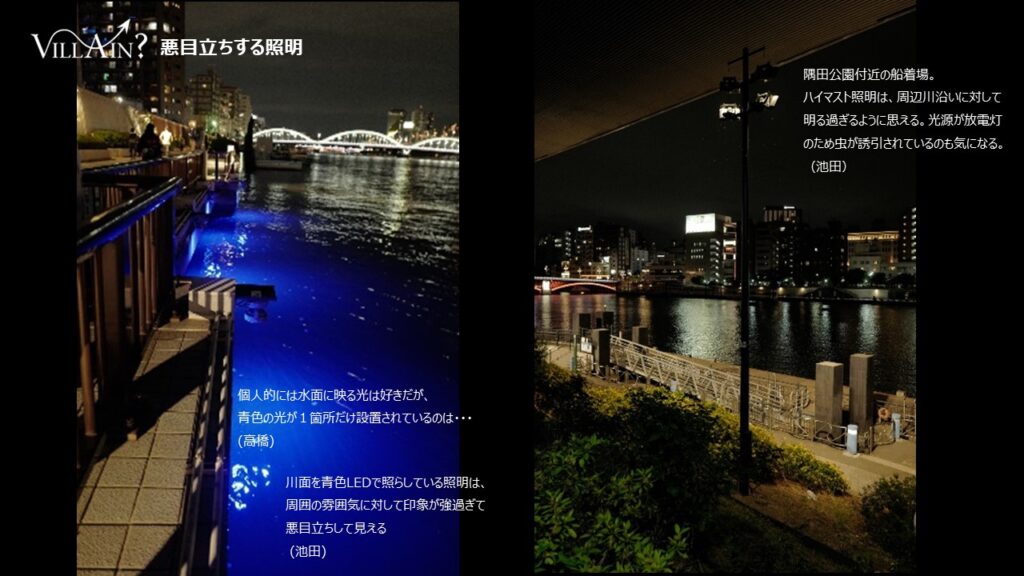

■東京 隅田川 陸編

隅田川陸班は両国駅をスタートし、川沿いの

「隅田川テラス」を徒歩で調査しました。

目玉はやはりライトアップされた橋ですが、メンバーからは概ね高評価。カラフルなライトアップよりも電球色で彩られた蔵前橋が「温かみがある」「鉄骨への光の当て方が良い」「光が映った水面が綺麗」と一番人気。

一方でサステナブル社会に向かっているこのご時世、橋のライトアップ自体が必要だろうか?という問いもありました。

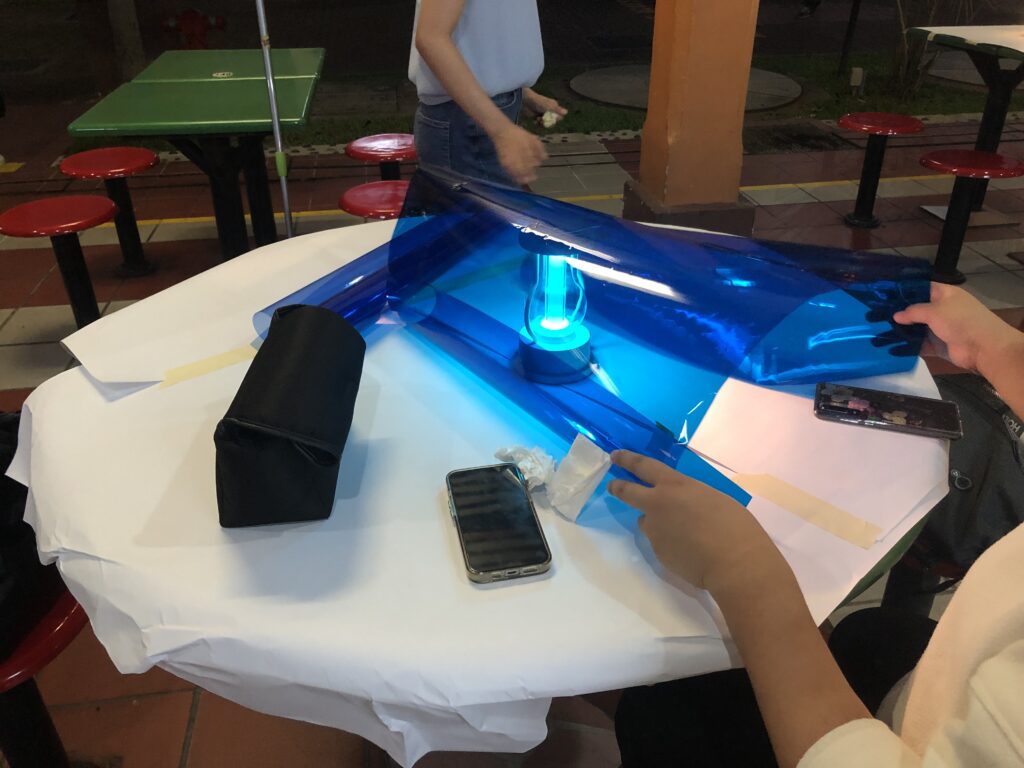

「ヒューリック両国リバーセンター」も高評価。ピロティのデッキに青・白系統の照明が埋め込まれ、船底のようにカーブした天井に光が映る様子が美しかったです。

整備に力を入れている隅田川テラスですが、護岸の統一感のなさは犯罪者となってしまいました。ライティングや植栽の手入れが行き届いている場所もあれば、鬱蒼として照明器具が割れている場所もあり、壁のデザインも区間によってバラバラです。統一感の醸成は管理者が複数存在すると難しい…と改めて感じます。とはいえ、調査した平日でも散歩やランニングをする人々で賑わっていて、地域に愛される人気スポットであることが伺えました。 (石崎志保)

■東京 隅田川 川編

川から水辺のあかりを調査ということで日本橋にて船に乗り込みスタート。川沿いの夜景や隅田川にかかる橋のライトアップを調査。20 本程度の橋の下を通りますが、多くの橋がライトアップされています。

その中で団員の評価が高かった橋のひとつは「蔵前橋」。高欄照明の水色と橋脚の電球色の光が合わさって歴史と上品さが感じられます。視点が変わると見えてくるものも違い、橋の構造体が光で浮かび上がっているのを遠景~中景、そして間近で仰ぎながらそれぞれの景色を楽しむことができました。

川沿いの夜景では、明るすぎる場所や暗すぎると思われる場所などがあり、明るさなどを全体としてコントロールできればもっと美しい夜景になると思います。とはいえ船の上から見る夜景は美しく感じられるものが多く、それは、水面に映る光、そして船がつくる水しぶきの音や夏の夜風など五感で感じる部分もあったように思いました。

終点のミズマチ(小梅橋船着場)に近づくにつれ東京スカイツリーが大きく見えてきます。参加した団員は船の上で東京が江戸から受け継がれてきた街であることを再確認し、その歴史が込められているこのライトアップはより美しく感じられました。 ( 發田隆治)

■横浜

開港の歴史が残る美しい建造物と都会的なスポットが融合する横浜海沿いの街並みを散策しました。みなとみらいを代表する歴史的建造物の一つ『横浜赤レンガ倉庫』は、全体的にオレンジ色にライトアップされ、建物以外には照明がほとんどなく、そのためかより幻想的な雰囲気に包まれて、暖かみのある光の間から見える近代的なライトアップが横浜らしさを感じさせます。その他、象の鼻パーク近くのエリアにも趣のある建物が多く、外観を活かしたクラシカルな明かりが異国情緒を際立たせていました。

横浜ワールドポーターズと桜木町駅を結ぶロープウェイの『ヨコハマ エアキャビン』は、新しい視点からの夜景を体感できる新名所となっています。キャビンからは、みなとみらいのアイコンであるコスモクロックを見ることができ、夜景が上から降りそそぐように感じられます。都会的なビルからあふれ出る光がとても美しく、夜おすすめのアトラクションです。

開発が進みながらも、歴史的な建物を美しく残している街並みがとても印象的だったみなとみらい。せっかくのライトアップが残念な結果になってしまっている建物やエリアもありましたが、この先も港町独特の空気感や古き良きは残しつつ、新しく進化していってほしいと思いました。 (近藤晶子)

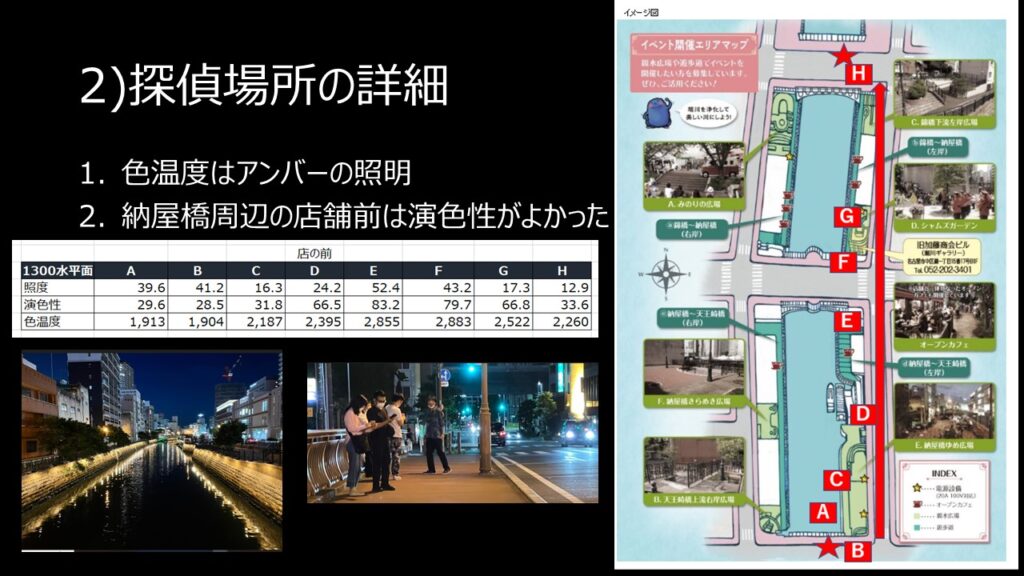

■名古屋 堀川沿い

名古屋堀川沿いは令和元年に社会実験を行い、令和4 年度にライトアップの整備を進めている地区です。今まで照らされることのなかった護岸が琥珀色の照明で照らされており、その光が水面に反射し明るさ感を創出していました。

少し移動すると、突然青い照明が水面を照らしている箇所に遭遇。かつて倉庫への水路があり、その奥行感を出すために青色を使ったとの事。実際には水面のゴミを照らす光になっており犯罪者だと思いました。

納屋橋は緑色でライトアップされていました。柳の美しい時期は良いという意見と、この色は違和感があるとの相対する意見が出ました。

旧加藤商会は白色でライトアップ。柳・ガス灯風照明がザ・納屋橋を表していたように思います。橋の両サイドで統一感を出すため、照明へ配慮しているレストランもたっていました。車でこの橋を通過してもいい雰囲気が感じられる場所になっています。

その後錦橋へ。店舗が少なくなり暗いのですが琥珀色照明がマッチしていました。

次回の街あるきではゴール地点で店を決め、探偵後の懇親会をしたいと思いました。今回も楽しい街歩きとなりました。 (鈴木ゆか)

■大阪

今回、関西班は、大阪中之島周辺の水辺のあかりを調査してきました。中之島は淀川の支流である堂島川と土佐堀川に挟まれた中洲のような地域なのですが、中之島からは堂島川を跨いで対岸に繋ぐ情緒的な橋が架かっている様子が、古典的な景観を成しています。

そんな情緒的な橋の一つである水晶橋は、橋の上のレトロな照明器具も情緒豊かで、橋梁とうまく融合していて素敵な雰囲気です。すぐに団員からは英雄に指名されました。また、難波橋もレトロな照明が素敵なのですが、お団子を三つ重ねたような照明器具は、ここにはマッチしていますが、決して京都には似合うものではなく、大阪と京都の街並みに適した照明のスタイルには違いがあることがよくわかるような気がします。街あかりは街並みにマッチしたものであることが大切なのだなあ、ということを再認識した思いでもあります。

堂島川を挟んだ対岸に見えるレストランは色温度の低い光にしっとりと照らされていてとても素敵なのですが、視界内に唐突に、紫色の光で照らされた木が飛び込んできてしまいます。まるで、白いブラウスを着た大切なデートでの食事中に炸醤麺の汁が飛んでしまったみたいな悲しさが漂ってるようでした。

レトロな感じのファサードが素敵な中央公会堂は、ライトアップされてしまうとビックリ仰天です。せっかくの美しいファサードの上半分だけが緑色に照らされ、建物が2 つに分断されたように見えてしまいます。まるで、せっかくのおいしい白湯ラーメンに、私の嫌いなパクチーをのせられたような気分になりました。(田錦睿)

各班『水』をテーマに街歩きしてもらいましたが、水辺のあかりは水の持つ反射やゆらぎのようなポテンシャルを最大限に活かしているところと、色を使うことにより、おどろおどろしくなり、雰囲気を台無しにしまっているところと、様々見られました。

水辺の開発は今後もますます行われていくことが予想されますので、引き続き観察していきたいと思いました。 (東悟子)

第68 回サロン@ ZOOM

2023.07.29 東悟子

前回から半年ぶりの開催となったオンラインサロン。6 月~7 月に水辺をテーマにして行った街歩きのレビューでした。26 名のメンバーで、それぞれの街歩きを報告しました。

水辺のあかりをテーマに6 か所(隅田川陸編、隅田川川編、横浜、名古屋堀川、大阪中之島)で行った街歩きレビューをオンラインで開催しました。どのチームからも久しぶりの街歩きで、楽しかった!と感想が聞けてみんなで対面で会って同じ物を見て、感想を言い合うのは大切だなと再認識しました。

日本はどこに行っても海や河川や湖と、水とは縁が深い国ですが、親水性が高いかと聞かれると疑問符がつくかと思います。町を近代化するにあたり、川に蓋をしたり、護岸整備をして、水に近づけなくなったり、建物が川に背をむけて建てられたり、身近だった水辺が今では遠い存在になってしまっているところが少なくありません。

そんな中、水辺を整備しくつろげる空間にしようという動きも多くみられます。今回街歩きを行なった隅田川テラス、横浜みなとみらい地区、名古屋堀川沿い、大阪中之島エリアは、それを代表するエリアだと言えるのではないでしょうか。水辺の開発は1 つのプライベートセクターが行っているわけではなく、いくつもの行政、利権保有者、開発事業者が絡んでくるので、統一した水辺の景色を作るのは難しいように思います。とくに夜の景観となると、ガイドラインが作られていることはまれで、独自で照明計画をして器具を設置していくというのが通例。街歩きレビューのコメントも、統一感がない、周りの雰囲気とあっていない、護岸からみるといいが、橋の上からみるとまぶしい、またその逆も然り、といったエリア全体のマスタープランがないことによる弊害がほとんどのような印象を持ちました。

ただその中でも、歩いていて心地よい場所は各エリアで多数報告されており、今後の更なる開発に期待する声が多く聞かれました。

今回のオンラインサロンは、街歩きエリアが多かったため、発表する内容も多くなり、前回同様、各チームからの発表のみで時間いっぱいとなってしまったのが残念でした。もう少し参加者が活発にコミュニケーションできる場にする工夫が必要だと感じています。街歩きのレビューだけでなく違うオンラインの企画も検討中ですので、今後の活動も是非ご期待ください。皆様のご参加をお待ちしております。 (東悟子)