発行日: 2025年 9月 19日

・照明探偵団倶楽部活動1/ 出張探偵団in 青森(2025.08.21-08.23)

・照明探偵団倶楽部活動2/ 街歩き in シンガポール カトン地区(2025.07.18)

照明探偵団通信 Vol.141 PDF版をダウンロード

出張探偵団in 青森

照明探偵団Jr.キッズライト・オデッセイ

2025.08.21-08.23 笹本佳世+東悟子

社団法人TOCOLに依頼を受け、青森県の南部町、八戸、弘前の3か所でこどもワークショップを行ってきました。各地20~30名のこどもたちが参加し、手には懐中電灯を持ち、街歩き&照明実験を行いました。

夏真っ盛りの8月21~23日の3日間連続で青森県南部町、八戸市、弘前市でこどもワークショップを開催しました。今回は社団法人TOCOLからの依頼を受けてのワークショップ。デザイン関連のワークショップが少ないので、是非探偵団にワークショップに来てほしいとのことで伺いました。

夏休みだったこともあり、各回こども20~30名程の満席状態。保護者の方も積極的に参加くださり、こども達より大人の方からの質問が多い回もありました。各回街歩き前には青森の伝統工芸の金魚ねぷたへの絵付け体験も行われ、盛りだくさんの内容。こども達も15:00~20:00までと長丁場ながら、熱心に参加してくれました。

■暗さが残る南部町

南部町は八戸から車で30分ほど奥にはいった地区。まだまだ暗さが残るエリアです。ここではただ街を歩きながら光の英雄と犯罪者を探すだけでなく、街路灯がないとどれだけ暗いのか、暗いとどんなことに気付けるのかにも考慮したワークショップとなりました。

お墓の裏の足元もおぼつかないような真っ暗な道では遠くに見えるお店や街路灯が希望の光のようにほっとする標となっていました。普段は夜暗い道を歩くことのないこども達は、周りに大人がたくさんいましたが、なんとなくおっかなびっくり歩いていました。

暗い道を抜けると、一同ほっとした面持ちになり、元気も回復。白壁の古い建物を2色の色温度で照らして印象の違いも体感。比較的色温度が高めの白っぽい光が人気のようでした。

「あかりを見るとなぜ人は安心するのか」、「オレンジの光と白い光ではどちらが遠くまで届くのか」、など、こども達からとても鋭い質問やいい質問が聞かれ、楽しい回となりました。

ライトアップ実験中

■にぎやかな繁華街VS真っ暗な神社裏

こどもワークショップ2日目は八戸。金曜日の夜の繁華街。大人数で歩くのが少し不安だったのですが、ボランティアの大学生・高校生達の先導でスムーズに街歩きを行うことができました。街歩き前半は色が変わるパチンコ屋のファサード照明や居酒屋のネオン看板、赤提灯やメディアスクリーン、光の要素が沢山で賑やかな繁華街を歩き、後半は色温度が変わる懐中電灯を持ち、少し暗いエリアを歩きました。八戸美術館の白い壁や、石碑、神社裏の真っ暗な森の巨木を照らして照明実験も行いました。

いつもは意識していなかったメディアスクリーンの強烈な明るさが、一番印象に残ったようで犯罪者にあげている子が多くいました。英雄には、市民が集まる建物の光環境をあげているこが多く、昼だけでなく夜も市民に愛されている施設になっていることが伺えました。

ライトアップ実験では美術館の白い壁への光は、オレンジと白、同票位の人気でしたが、緑の木は白の光が人気のようでした。

■風情残る弘前

弘前では明治と大正に建てられた2つの教会、昭和感残る駅舎と電車、赤レンガ造りの弘前レンガ倉庫美術館を周辺を街歩きしました。

教会では神父さんのご厚意で中にいれていただきインテリアの照明実験も行いました。教会の高い天井にステンドグラス、白い壁。照明を消してもらい自然光だけだとどのような光環境になるのか、また照明を祭壇だけ付けたり、祭壇は消して、座席側のペンダントだけにしてみたりと、この機会でないと出来ないような実験を沢山させてもらいました。

また弘前れんが倉庫美術館では、レンガの壁をそれぞれオレンジと白の光でライトアップしてみました。同様に緑の芝生も照らしてみました。同じ照度でも色温度が変わるとそれぞれの見え方もまったく違ってくることを実感してくれたのではないかと思います。(東悟子)

■感想

今回の「キッズライト・オデッセイ」は、こども達にとって日常では得られない大きな変化の契機となりました。普段は発言をためらいがちな子が、「白い光は遠くまで届く気がする」「暗い道は怖かったけれど、ぼーっと見えた山が浮かんでるようだった」と自分の言葉で語る姿は、確かな成長の証でした。暗闇に身を置き、光の意味を実感したとき、その瞳に宿った輝きは未来への一歩を踏み出した瞬間でもありました。

また、今回は30名近い高校生・大学生がユースリーダーとして参加しました。単なる補助役にとどまらず、こども達を導きながら、面出団長が示した「常に参加者を喜ばせる姿勢」に触れることで、彼ら自身も「照明が建築を活かす」という本質をこども達と共に掴んでいました。

一方で、運営には課題もありました。参加者の確保や進行に追われ、「問いを通じて導く」という私たち本来の姿勢に十分立ち返ることができなかったのです。大切なのは「成功」という結果ではなく、一人ひとりが学びを持ち帰ること。その本質を、面出団長の姿勢から改めて学び直すことができました。

次回は、子ども達が主体的に語り合えるような雰囲気づくりを目指したいと考えています。親の存在は安心感を与える一方で、子ども達が無意識に「親の目線」を気にしてしまう側面もあります。その一歩先に踏み出し、ユースリーダーと共に「自分たちでやり遂げる」経験を重ねることで、主体性と自信が育まれるはずです。仲間と協力し、時には失敗も味わいながら最後までやり抜く体験こそが、本当の学びとなります。そして、その姿をユースリーダーが近くで支え、ともに成長していくことが、次世代の担い手育成へとつながっていくでしょう。

三日間のこの取り組みは、地域に「光」を媒介とした学びの場を創り出しました。こども達と若者が互いに学び合い、未来を照らす小さな灯をともしたこの経験を絶やすことなく、さらに深化させていきたいと心から願っています。(TOCOL笹山佳世)

☆印の写真:TOCOL撮影

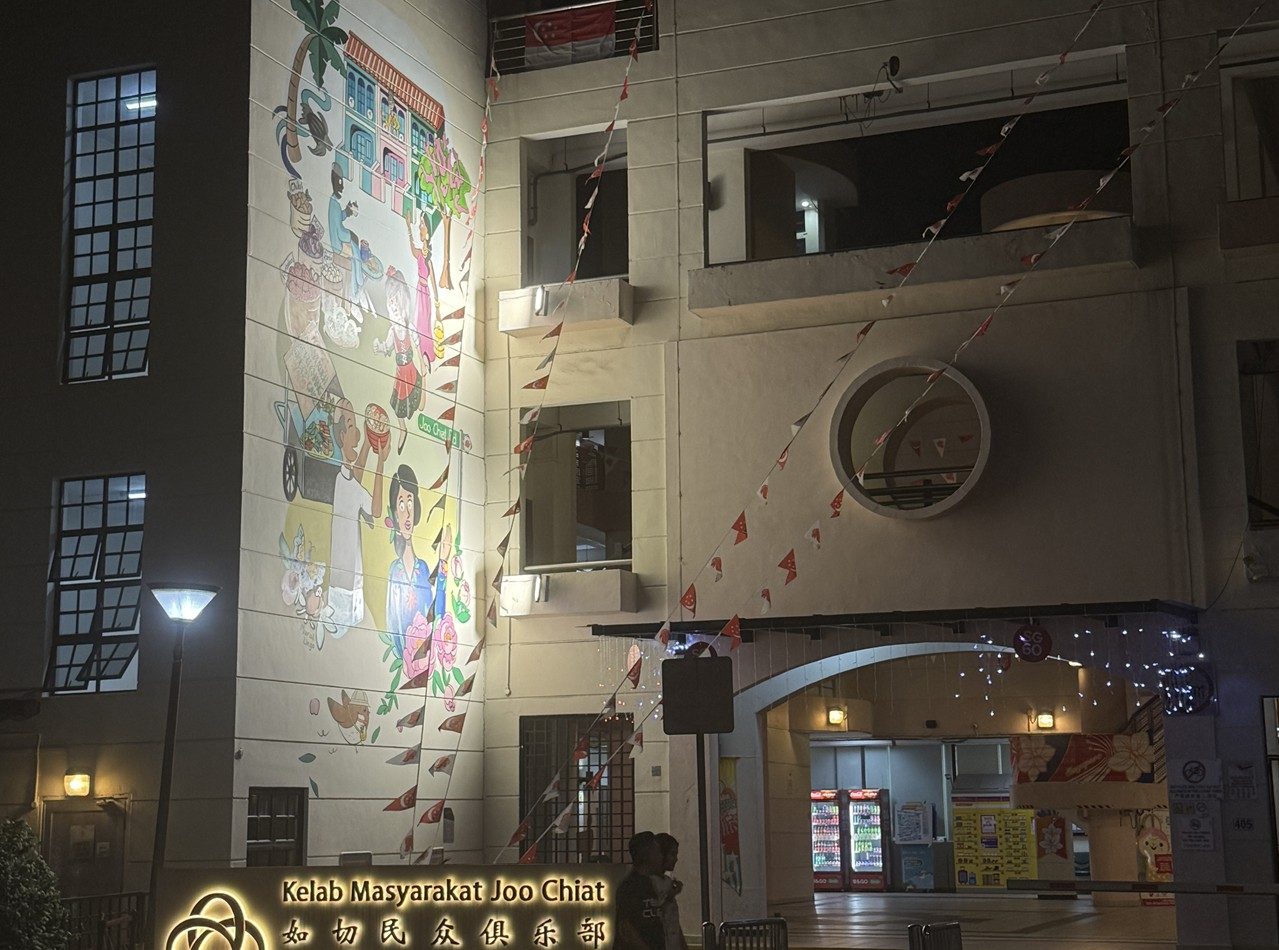

街歩き in シンガポール カトン地区

Singapore Archifest 2025

2025.07.18 Josephine Kwan

シンガポールで毎年開催される建築フェスティバル“Archifest 2025”に招待いただき、街歩きを開催しました。今回の街歩きの舞台となったのは、イーストコーストに位置するKatong-Joo Chiat地区。この地区は、豊かな歴史や文化遺産、活気ある食文化、そして進化し続けるライフスタイルで広く親しまれているエリアです。

■はじめに

シンガポールで毎年開催される建築フェスティバル“Archifest 2025”。その一環としてKatong地区での街歩きを主催しました。

建築業界関係者と一般の方を合わせた合計30名で、2つのルートに分かれ、このプラナカン文化の街並みの夜の魅力を探して歩きました。この地域独特の個性と変わらぬ美しさは、今も多くの人々の心をとらえ続けています。

■街歩きエリアの背景

20世紀初頭、裕福なプラナカンコミュニティの人々は、Telok AyarやAnn Siang、Tanjong Pagarなどの混みあった都心エリアから郊外へと移り始めました。彼らはより静かで広々とした住宅地を求め、特に土地が手頃で海も近くにあるKatong-Joo Chiatのイーストコーストエリアに目を向けました。

Joo Chiatでは、プラナカンたちが特徴的な建築様式を取り入れた住宅やショップハウスを建てました。装飾的なファサードタイル、鮮やかな色彩、精巧な木彫り、花模様などが特徴です。これらの住宅の多くは、家族の住居であると同時に、ビーズ細工のアトリエやベーカリー、日用品店などの小規模な商売の場としても使われていました。

プラナカンの家族が増えるにつれて、Joo Chiatは活気ある文化的な街区へと発展。寺院やコピティアム(コーヒーショップ)、仕立て屋、屋台などは、豊かなニョニャ文化を映し出していました。また、祭りや結婚式、各種の儀式が街や家庭を彩り、色とりどりの光景や香り、歌声であふれていました。

■建築物とストリートアート

Joo Chiatは色彩豊かなプラナカン様式のショップハウスが立ち並ぶ街として広く知られています。特にKoon Send Road沿いには、パステルカラーの外観や細やかなセラミックタイルが並び、中国・マレー・ヨーロッパ文化が融合した独特の雰囲気を感じられます。

またこの地域には、Grafunktのショールーム、Red Houseショップハウス、Sri Senpaga Vinayagar寺院といったアールデコ様式のランドマークも点在しています。

フォトジェニックな街並みと濃厚なプラナカン文化の魅力で、SNSで一気に人気が広がったJoo Chiat。今ではライフスタイル系の撮影やインディーブランド、コーヒーカルチャーの発信地として注目を集めるようになり、若い地元の人やクリエイターたちがカフェやバー、そしてユニークなビジュアル背景を求めて訪れる人気スポットとなっています。

ショップハウス

■ 街歩きin Katong

7月18日金曜日、午後7時。Joo ChiatにあるArchiHouseに集まり、今回の街歩き企画をスタートしました。参加者の方々と一緒に夜のJoo Chiatの街を歩きながら、その光の魅力的なポイントや、改善できる場所を探して歩きました。

参加者は2つのグループに分かれ、この地区の多彩な商店や住宅街を巡りました。道中光の英雄と犯罪者を見つけたり、気に入った店先や飲食店の照明デザインをチェックしていきました。この体験を通して、Joo Chiatの鮮やかなプラナカンカラーが夜になるとどのように変化するのかが明らかになりました。照明によって引き立てられることもあれば、影に沈んでしまうことも。

Mayumi率いるチームでは、こうした文化的特徴の強い建築物に本当に照明が必要かどうか、議論が交わされました。アクセント照明によって訪問者を増やせる可能性がある一方、住宅地の静かな日常のリズムを乱してしまうかもしれません。チームはまた、Joo Chiatの細い路地の多くが薄暗いことにも注目しました。ここは活用の余地があるかもしれませんが、本当にそれが必要かどうかはまだ議論の余地がある、という意見でした。

一方Tan率いるチームは、明るく照らされたファサードに出会いました。目を引く一方で周囲への光漏れが目立っており、その光の強さが過剰だと感じる参加者もいました。この体験を通じて、有名な建築も照明の扱い次第でさまざまな印象に変わることが分かりました。

この街歩きでは、さまざまな照明の実例を見ることができました。シンガポールの都市照明ガイドラインに沿ったものもあればそうでないものもあり、それらが入り混じった結果、夜の街に豊かな表情を生みだしていました。ある場所では昔の記憶がよみがえり、参加者たちはJoo Chiatのかつての姿や、その変遷、現在の姿に至るまでの変化について語り合っていました。

街歩き後はArchiHouseに戻り、それぞれの気づきや感想を共有しました。このセッションを通して、照明がJoo Chiatの独自性を表現するうえで重要な役割を果たし、街の夜景の印象を形作ることが改めて確認されました。

照明探偵団のウェブサイトでは、これまでのイベントの様子をご覧いただけます。また、今後参加できるイベント情報も随時お知らせします。次回の街歩きで皆さんにお会いできるのを楽しみにしています!(Josephine Kwan)