発行日: 2025年 10月 24日

・照明探偵団倶楽部活動 1 / 国内都市照明調査 : 東京 豊洲(2025.06.26)

・照明探偵団倶楽部活動 2 / 学生ワークショップ 面出薫/照明デザイン塾(2025.09.13-09.15)

照明探偵団通信 Vol.142 PDF版をダウンロード

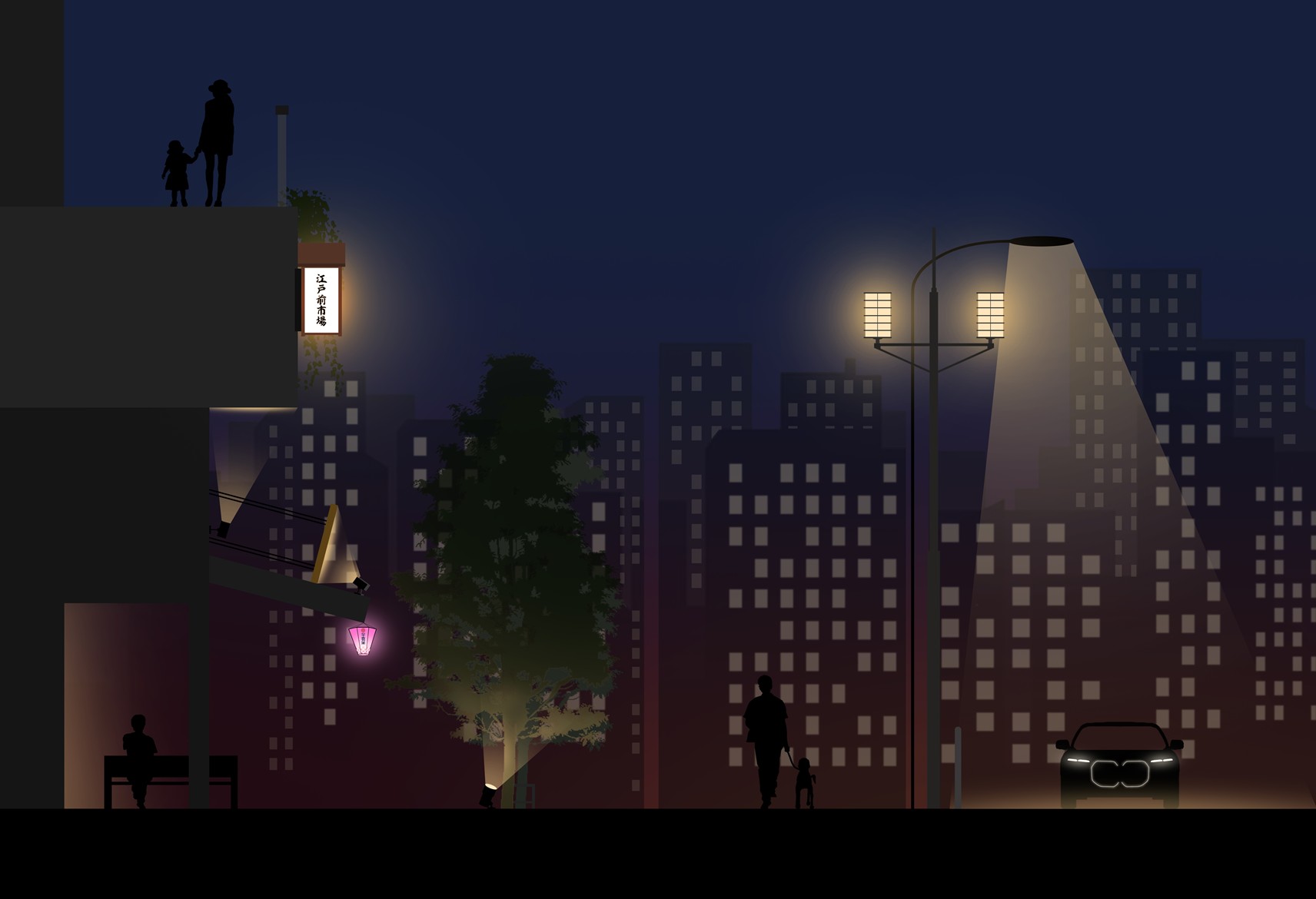

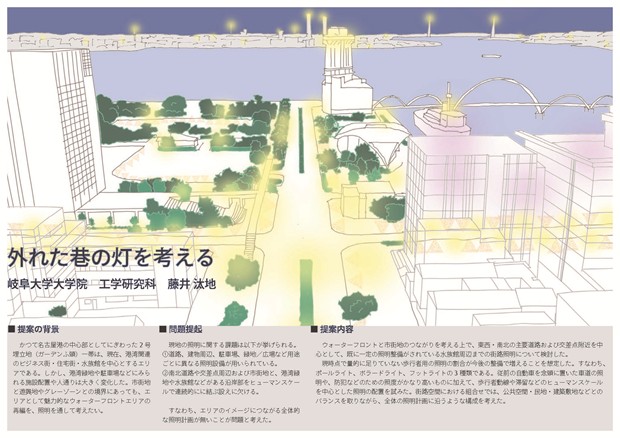

都市照明調査 : 東京 豊洲

2025.06.26 本多由実 +王喬西+ 野村桃江

東京湾岸エリアの新興商業施設「千客万来」とその周辺の公共空間(緑化広場、駅周辺、ぐるり公園)を対象に、夜間の光環境を観察・記録した。観光拠点として開発が進む豊洲エリアにおいて、光が施設や都市の雰囲気にどう影響しているかを、照明器具の配置や照度、空間の印象とともに多角的に分析した。

豊洲エリアは、再開発によって最先端の都市空間と下町のにぎわいが共存する、注目のスポット。私たちは、豊洲市場駅周辺や緑化広場、ぐるり公園などを実際に歩き、光のデザインが街に与える印象や快適さ・安全性を観察した。

■千客万来

豊洲市場に隣接して2024年に開業した商業施設、千客万来。飲食店や土産店が並び、観光客も地域住民も楽しめるスポットだ。和の意匠を取り入れた建築と照明演出により、現代的な都市景観の中にも日本らしい温かみと賑わいがある。施設内部の照明計画は、新しい商業施設らしく統一感があり、意匠性と機能性の両面から設計されていた。通路照明は温かみのある電球色が中心で、昭和の商店街を想起させるような懐かしさ。訪れる人にとって親しみやすい雰囲気を醸していた。正面外観には提灯、行燈、軒下照明、袖看板など多様な光源が混在していたが、過剰な明るさはなく、計画的な配灯により程よいまとまりを感じた。

一方、照明が街並みと調和していない部分も見られた。店舗前に吊られたピンク色の提灯。施設全体のトーンや店舗の色調と合わず、ガラスへの反射によって存在感がより強調され、周囲との違和感が生まれていた。桜の季節を意識した色選定の可能性も考えられるが、常設するには周辺との調和をもう一度見直す必要があるだろう。また街路樹を照らすスポットライトが非常に大型で、空間に対して過剰な光量となっていた。必要以上に目立つこの照明は、機能よりも過剰演出に感じられ「光のノイズ」として空間を阻害していた。

外観は和の意匠を基調としつつも、最先端のビル群に囲まれる立地においても「浮いた存在」ではない。照明の柔らかさが視覚的な調和を保ち、意外なほど周囲と馴染んでいたのが印象的であった。また2階の外構にはソーラー行燈が設置されており、環境への配慮と伝統的意匠の両立が図られていた。こうした要素が都市の照明計画に与える影響は大きく、持続可能性の観点からも評価できるだろう。

■緑化広場

豊洲市場の屋上に整備された緑化広場は23時まで開放されており、近隣住民や市場関係者の憩いの場となっている。植栽や芝生の間に配置されたボラード照明や手すり灯が、控えめながらも効果的に広場を照らしていた。照明はランドスケープに溶け込むよう設置され、足元と周囲を柔らかく包み込んでいた。人工光の主張を抑え、自然光との連続性を意識したデザインにより、落ち着いたトーンの空間が創出されていた。緑化広場内の照明器具は視界を遮ることなく、植栽や建築に溶け込むように配置されており、私たちは高く評価した。

■市場前駅の歩道橋

千客万来から駅へ向かう歩行者動線においては、複数の照明手法が混在していた。二階の手すり照明は光源が直接視界に入り、一階から見るとまぶしさを感じる設計となっていた。また、連絡通路には白色の天井照明、キャノピーを照らすスポットライト、足元を照らすフットライトが設けられていたが、スポットライトの光源が通路側に向けられており、見る角度によってはグレアが強く不快感を与えていた。この点においては改善の余地があると感じた。

■ぐるり公園・海沿い空間

緑化広場からぐるり公園に向かうルートでは、レインボーブリッジを望む階段ベンチが印象的だったが、階段部分には照明がなく視認性に欠けていた。特に夜間においては段差が見えにくく、安全面での懸念がある。

さらに海沿いのトンネル空間では、照明器具のまぶしさが顕著で、演色性・グレア対策の両面において改善が必要だと感じた。こうした公共空間では、段差や通路などの安全を確保するため、足元照明の設置やまぶしさを抑えた光源選定など、利用者の視認性と快適性の両立を意識した光の計画が必要だ。

■まとめ:成熟に向かう光の都市空間・豊洲

今回の調査で、千客万来では文化的な個性と統一感ある照明設計が施され、緑化広場では自然と向き合う夜景の静けさが守られていることがわかった。一方、眩しさや色温度の不統一、照明未施工箇所での安全面の懸念も見られた。今後光環境をより良くするためには、視覚的快適性と景観全体の統一感の両立が求められる。

多様な要素が交差する都市空間において、豊洲は新たな東京の夜間景観を模索し続けているように思う。照明は進化し続ける豊洲の重要な要素であり、今後のデザイン戦略においても注視すべき対象だろう。(野村桃江)

面出薫/照明デザイン塾

3 day student workshop 2025

2025.09.13-09.15 東悟子

今年で4回目となる照明デザイン塾。全国から19名の学生が集まり、照明デザインについてじっくり学ぶ3日間。今年から新しいプログラムも増え、さらに進化したワークショップとなりました。

2021年に試行錯誤で始めた照明デザイン塾も今回で4回目。今年も全国から集まった19名の意欲ある学生と盛りだくさんのプログラムをこなしました。バラエティーに富んだ9つのレクチャーに加え、今年は照明メーカーでの研修やプロジェクト視察も行いました。

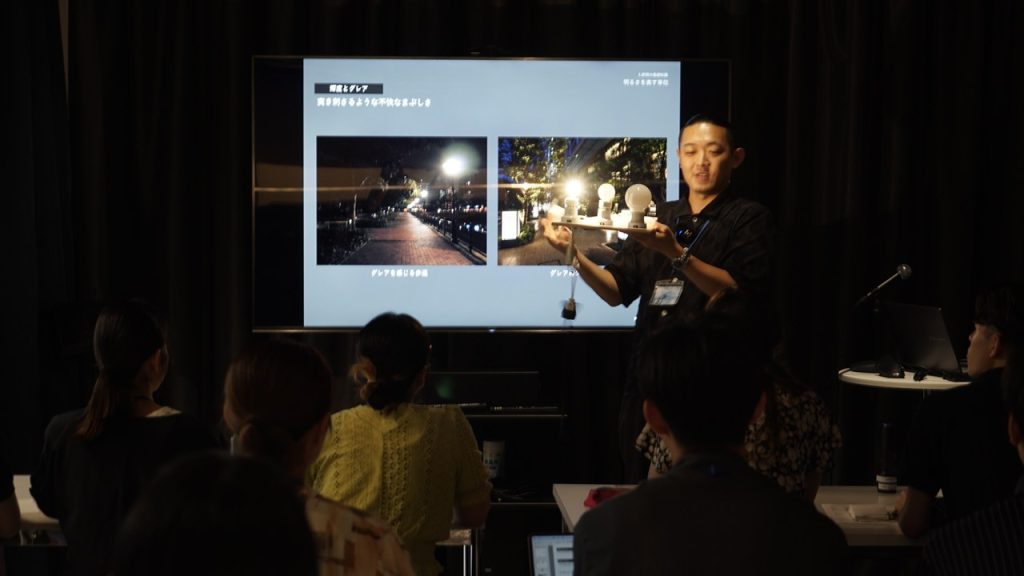

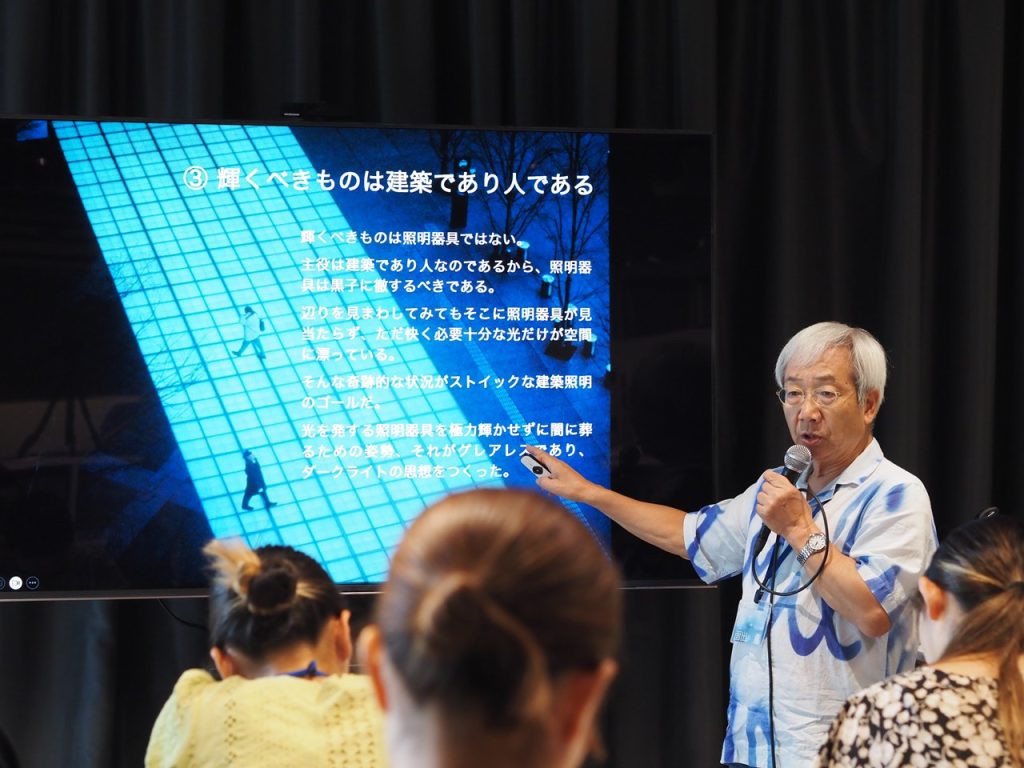

■レクチャー

照明デザインの基礎知識、デザインプロセス、LPAの照明デザインの哲学や作法のレクチャーを皮切りに、石川県立図書館、高輪ゲートウェイ駅や大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンといった具体的なプロジェクトの紹介等、全9つのレクチャーを行いました。レクチャーのテーマや内容は数回にわたる社内のブラッシュアップを経て、無駄がそぎ落とされたもの。かなり質の高いレクチャーになっていたように思います。

また各レクチャーの合間には質問コーナーも設け、コーナー内で答えられない質問への回答は掲示することで誰もが読めるようにし、学生の疑問にできる限り答えられるようにしました。

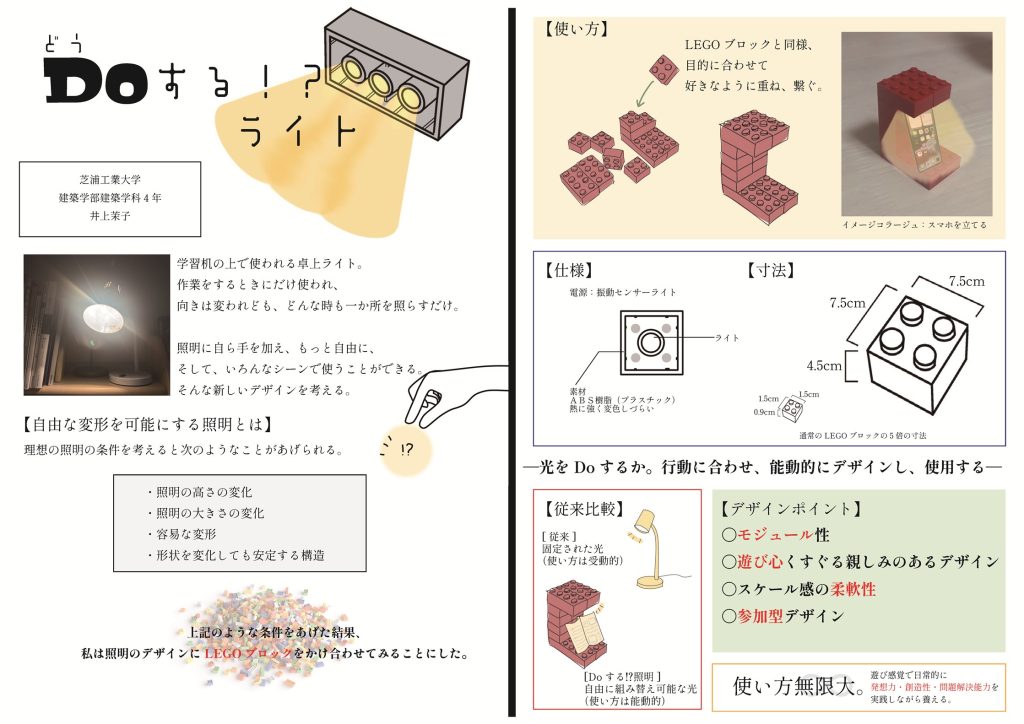

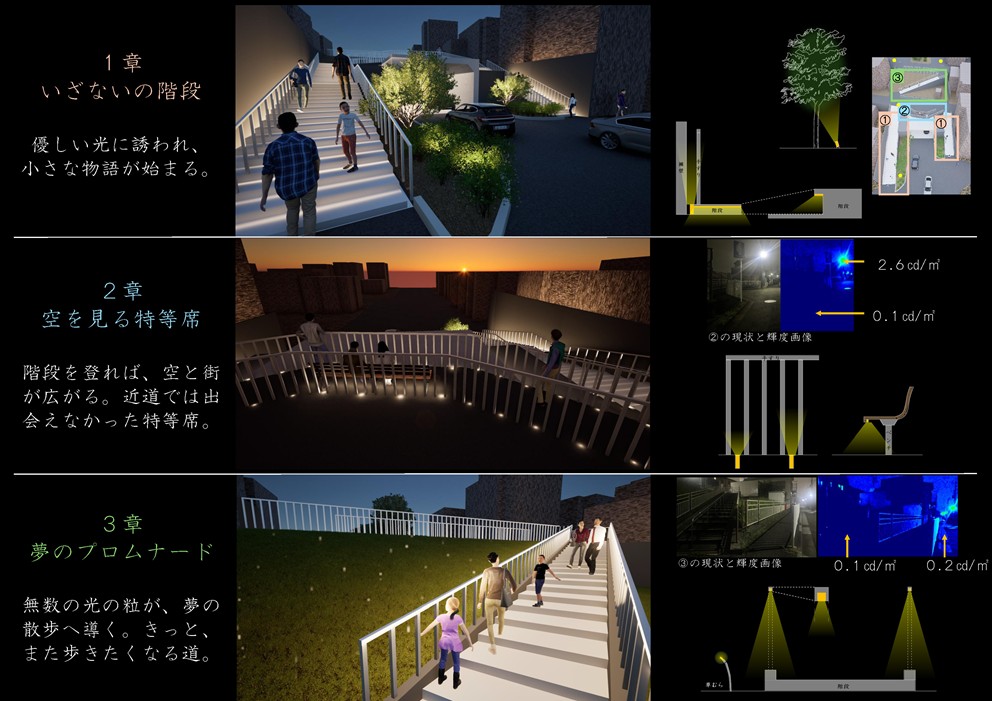

■個人課題

参加する学生には、ワークショップ1か月前に個人課題が出されます。今年のテーマは『光のRedesign』。自分の住んでいる町、いつも使っている駅、商店街、学校、自宅など身の回りの光を見つめなおし、リデザインする。これをA3用紙2枚にまとめて提出してもらいます。ワークショップ初日の午後に一人5分間で発表し、みんなで一番問良いと思うものに投票。最優秀賞を決定します。今年の最優秀賞は歩行者道のリデザインが選ばれました。歩行者のための道が夜間は暗いため使用されず、危険な車道を歩かざるをえなくなっている現状を、優しい光と楽しい照明計画をコンセプトに歩きたくなる歩道にRedesign。参加学生の半分の票を獲得していました。

■照明メーカー研修

今年新たに追加したプログラムの『照明メーカー研修』。昨年まではLPAが保管している照明器具を紹介していましたが、もう少し詳しく知りたいという要望が多かったため、遠藤照明さんにご協力をいただき実現させることができました。遠藤照明さんのショールームに学生19名が集合し、90分の研修。実際の照明器具を使って、照度が同じでも当てている素材によって明るさ感が違うこと、演色性が違うと色や対象物の見え方が変わってくること、器具の位置で空間の雰囲気が変わることなど、照明メーカーでないと紹介できない盛りだくさんの内容になりました。学生のアンケートでも、一番興味深かったという声が多く聞かれました。

■プロジェクト視察

昨年までは夜の街歩きを実施していましたが、今年はLPAのプロジェクトを実際に見てもらおうということになり、東京国際フォーラム、東京駅、高輪ゲートウェイ駅をめぐりました。レクチャーだけでなく、実際に目で見て体感することで腑に落ちることも多かったことと思います。実際にプロジェクトを担当したデザイナーからの解説を聞き、普段は意識せず通っていた場所の見え方がだいぶ変わったのではないでしょうか。

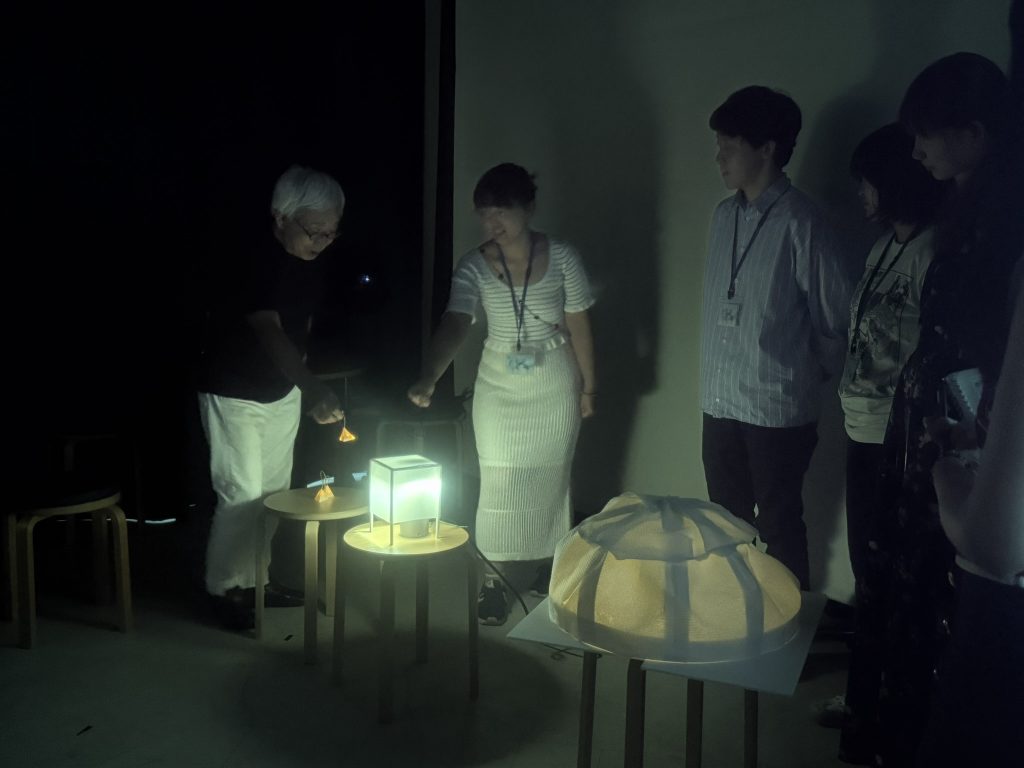

■グループ課題

個人課題、様々なレクチャーやプロジェク視察を終えた後は、グループでアウトプットしてもらいます。今年のグループ課題のテーマは『平和のための照明デザイン』。現存する多くの理不尽、偏見、差別、戦争などを照明デザインの力で和らげることができるのか、という課題にグループで取り組みました。参加者は3つのグループに分かれて課題スタート。初対面の人といきなり平和について議論し、1日で何かしらの『平和の照明デザインを形にしてプレゼンテーションするというタフな課題です。表現方法は自由。絵を書いても良いし、模型を作っても良いし、身体で表現してもOK。

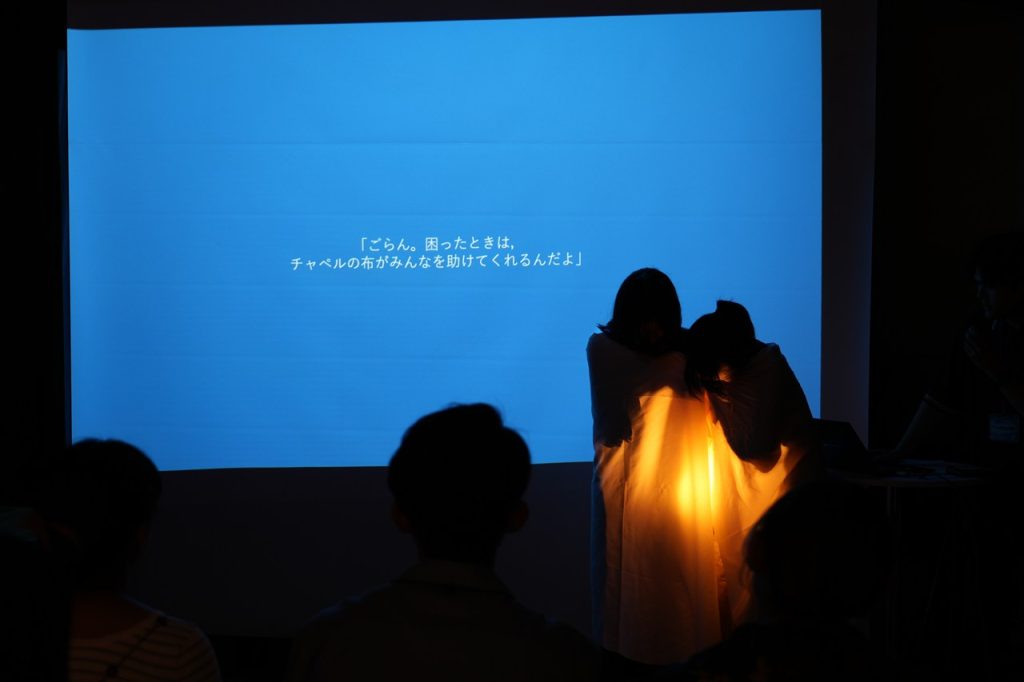

まずは平和を定義するところから。考え方のアプローチがそれぞれ全く違うことに戸惑いながらも、どうにか歩み寄りながら意見を取りまとめていく。最後はえいやっ!とプレゼンできるところまで力技で持っていっている感じがしましたが、どの班もそれぞれ面白いものが出来上がっていました。小さい個の明かりが家を形成し街も作る案、いつも集っている教会のカーテンが光る布でできていて、災害時にはそのカーテンを切り分けて身を包むために配布し、平時に戻ったら、それをまたカーテンに戻すという案、感情を光の色であらわし、それが他者と合わさることで様々な光の様相になっていくという案、表現方法を決めなかったことで難易度が高かったと思いますが、三種三様に面白い提案になりました。参加した学生も、他の班の主張や表現に多くの刺激をもらったのではないかと思います。

■懇親会

各日の終わりにはみんなで夕飯を囲みながらの懇親会を設けています。レクチャーの合間には聞けなかったことをLPAスタッフに聞いてみたり、学生同士で話す機会になったりと、関係性を築くうえでも大切な時間となっています。最終日の懇親会は一人一人が感想を述べ、終了証をもらってデザイン塾が終わります。最後は分かれるのが名残惜しく、もう少し長く会話していたい気持ちになります。

3日間でものすごい量の情報を受け取り、それをベースに他者の意見も組みながら、一つの形をアウトプットする。とても過酷なワークショップだったのではないでしょうか。ここで得た知識や経験が照明デザインへの理解の一助になればと心から願っております。(東悟子)