都市照明調査 : 東京 豊洲

2025.06.26 本多由実 +王喬西+ 野村桃江

東京湾岸エリアの新興商業施設「千客万来」とその周辺の公共空間(緑化広場、駅周辺、ぐるり公園)を対象に、夜間の光環境を観察・記録した。観光拠点として開発が進む豊洲エリアにおいて、光が施設や都市の雰囲気にどう影響しているかを、照明器具の配置や照度、空間の印象とともに多角的に分析した。

豊洲エリアは、再開発によって最先端の都市空間と下町のにぎわいが共存する、注目のスポット。私たちは、豊洲市場駅周辺や緑化広場、ぐるり公園などを実際に歩き、光のデザインが街に与える印象や快適さ・安全性を観察した。

■千客万来

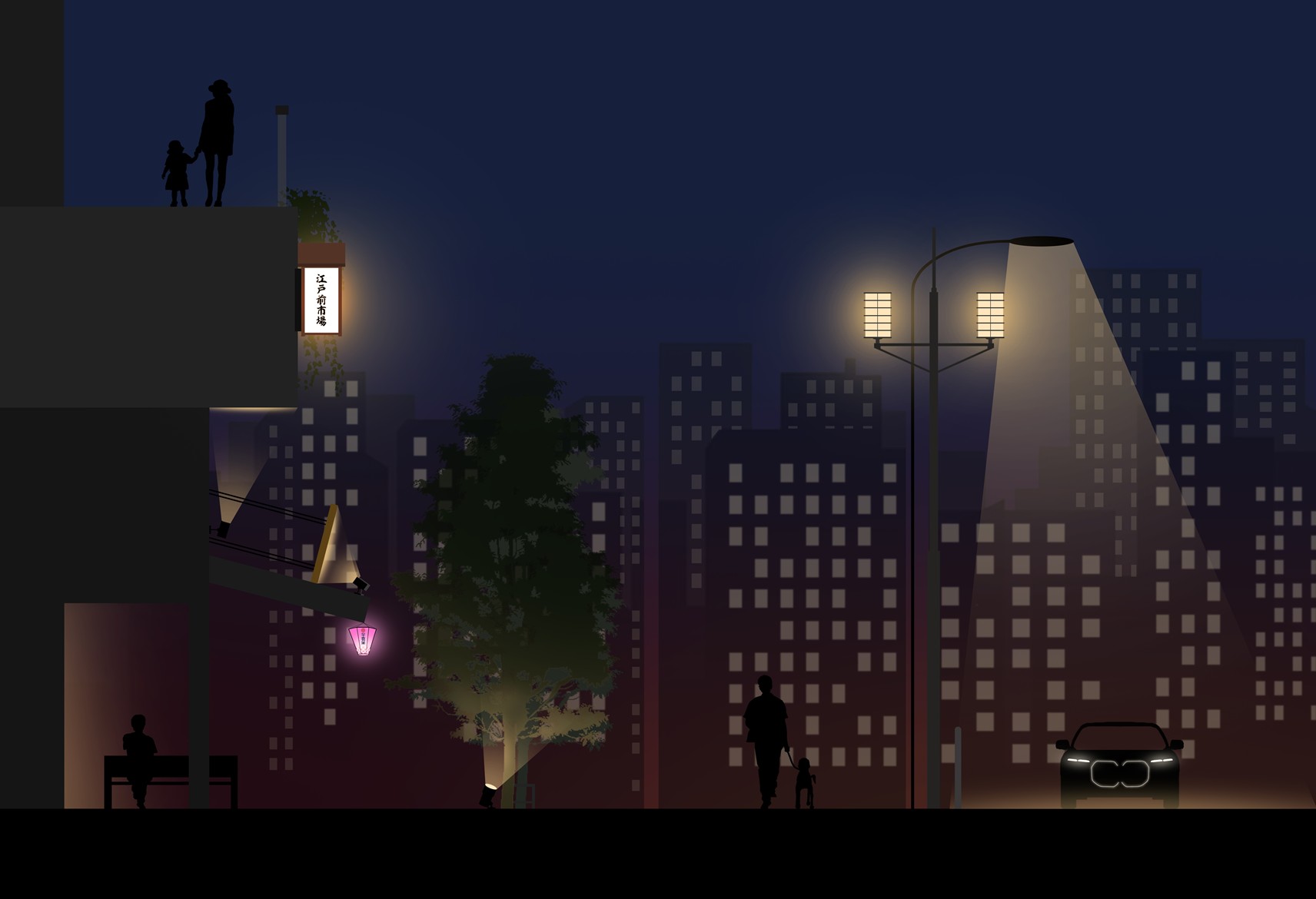

豊洲市場に隣接して2024年に開業した商業施設、千客万来。飲食店や土産店が並び、観光客も地域住民も楽しめるスポットだ。和の意匠を取り入れた建築と照明演出により、現代的な都市景観の中にも日本らしい温かみと賑わいがある。施設内部の照明計画は、新しい商業施設らしく統一感があり、意匠性と機能性の両面から設計されていた。通路照明は温かみのある電球色が中心で、昭和の商店街を想起させるような懐かしさ。訪れる人にとって親しみやすい雰囲気を醸していた。正面外観には提灯、行燈、軒下照明、袖看板など多様な光源が混在していたが、過剰な明るさはなく、計画的な配灯により程よいまとまりを感じた。

一方、照明が街並みと調和していない部分も見られた。店舗前に吊られたピンク色の提灯。施設全体のトーンや店舗の色調と合わず、ガラスへの反射によって存在感がより強調され、周囲との違和感が生まれていた。桜の季節を意識した色選定の可能性も考えられるが、常設するには周辺との調和をもう一度見直す必要があるだろう。また街路樹を照らすスポットライトが非常に大型で、空間に対して過剰な光量となっていた。必要以上に目立つこの照明は、機能よりも過剰演出に感じられ「光のノイズ」として空間を阻害していた。

外観は和の意匠を基調としつつも、最先端のビル群に囲まれる立地においても「浮いた存在」ではない。照明の柔らかさが視覚的な調和を保ち、意外なほど周囲と馴染んでいたのが印象的であった。また2階の外構にはソーラー行燈が設置されており、環境への配慮と伝統的意匠の両立が図られていた。こうした要素が都市の照明計画に与える影響は大きく、持続可能性の観点からも評価できるだろう。

■緑化広場

豊洲市場の屋上に整備された緑化広場は23時まで開放されており、近隣住民や市場関係者の憩いの場となっている。植栽や芝生の間に配置されたボラード照明や手すり灯が、控えめながらも効果的に広場を照らしていた。照明はランドスケープに溶け込むよう設置され、足元と周囲を柔らかく包み込んでいた。人工光の主張を抑え、自然光との連続性を意識したデザインにより、落ち着いたトーンの空間が創出されていた。緑化広場内の照明器具は視界を遮ることなく、植栽や建築に溶け込むように配置されており、私たちは高く評価した。

■市場前駅の歩道橋

千客万来から駅へ向かう歩行者動線においては、複数の照明手法が混在していた。二階の手すり照明は光源が直接視界に入り、一階から見るとまぶしさを感じる設計となっていた。また、連絡通路には白色の天井照明、キャノピーを照らすスポットライト、足元を照らすフットライトが設けられていたが、スポットライトの光源が通路側に向けられており、見る角度によってはグレアが強く不快感を与えていた。この点においては改善の余地があると感じた。

■ぐるり公園・海沿い空間

緑化広場からぐるり公園に向かうルートでは、レインボーブリッジを望む階段ベンチが印象的だったが、階段部分には照明がなく視認性に欠けていた。特に夜間においては段差が見えにくく、安全面での懸念がある。

さらに海沿いのトンネル空間では、照明器具のまぶしさが顕著で、演色性・グレア対策の両面において改善が必要だと感じた。こうした公共空間では、段差や通路などの安全を確保するため、足元照明の設置やまぶしさを抑えた光源選定など、利用者の視認性と快適性の両立を意識した光の計画が必要だ。

■まとめ:成熟に向かう光の都市空間・豊洲

今回の調査で、千客万来では文化的な個性と統一感ある照明設計が施され、緑化広場では自然と向き合う夜景の静けさが守られていることがわかった。一方、眩しさや色温度の不統一、照明未施工箇所での安全面の懸念も見られた。今後光環境をより良くするためには、視覚的快適性と景観全体の統一感の両立が求められる。

多様な要素が交差する都市空間において、豊洲は新たな東京の夜間景観を模索し続けているように思う。照明は進化し続ける豊洲の重要な要素であり、今後のデザイン戦略においても注視すべき対象だろう。(野村桃江)