東京調査:谷中・根津・千駄木

にぎわいのあかりと生活のあかり

2014.06.25 瀬川佐知子+本多由実+山本雅文

過去の調査では東京の下町として、浅草の盛り場や神楽坂の料亭をとり上げたこともある。谷根千は東京の中心にありながら、浅草や神楽坂とは違う、もっと生活に根付いた下町が残る。今回は主に人通りが多い商店街と、路地に入った住居エリアを調査し、谷根千らしいあかりを探してみた。

今回の調査では、にぎわいのある谷中銀座、よみせ通りを抜けて、へびみち( 旧藍染川)を歩いた。谷根千は戦災をあまり受けず、大規模開発を逃れたため、旧来の情緒豊かな街並みが残されている。人間慣れした猫が道を行き来し、夜の住宅街からは祭囃子の練習音が聞こえてくる。本調査で歩いた3 つの通りから、それぞれ異なる下町の個性が伺える。

谷中銀座

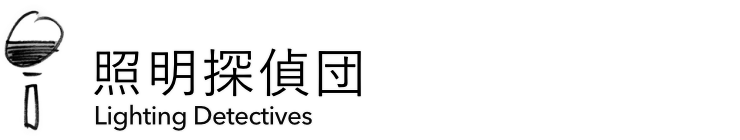

断面スケッチ

谷中銀座は生活に根差した商店街である。休日は観光客で賑わい、下町のにぎやかさを演出する。その突き当りには『ゆうやけだんだん』と呼ばれる階段があり、商店街と周辺の街並

みを一望できる。夜7時過ぎ、雲の隙間から夕焼けがみえた。店先の灯りも次第につきはじめ、道筋はオレンジ色に染まる。商店街入り口の全体が白く光るアーチさえなければ、もっと実直なにぎわいのあかりが際立ったに違いない。通りに並ぶ水銀灯とブラケットは統一感があり、場に馴染んでいる。店先の看板を照らすスポットライトは白熱からLED 電球に変えられていたが、対象物の方向をしっかり向いていたため、まぶしさがなく違和感を感じなかった。歩道中心部では10lx程度だったが、店近くでは300lx程度であり、少し明るく感じた。看板用のスポットライトとブラケットの色温度が電球色に統一されているので、途中にあるスーパーマーケットの白い明かりが、ひときわまぶしく感じたのが残念だった。にぎわいの灯りがみられたのも束の間、8時頃になると、ほとんどのお店は閉まり、ポール灯とブラケットと看板灯の灯りが、ところどころに、ぽつぽつと、小さく残るだけだった。

(山本雅文)

昼の様子

夜の様子

ゆうやけだんだんから商店街を見下ろす

にぎわいの灯りがみられるのも一時間足らず

閉店後も看板やブラケットの灯りは残されていた

よみせ通り

谷中銀座を抜けて千駄木方向へ続く商店街が「よみせ通り」である。昔は露店が並びにぎわっていたが、車の通行が増え廃止されたそうだ。幅8mの広々とした道沿いに生活用品店や居酒屋、豆腐屋、雑貨屋などが連なり、昼間は地元の人と観光客で人も車も多い。長年営業しているお店では、軒下のむき出しのランプで店先の商品を照らしたり、白い蛍光灯だったりしている。「懐かしい商店街」の雰囲気や、店の活気を生み出す灯りである。一方で、新しい雑貨屋などは「下町」を意識しているのか低い色温度の照明器具を使っている。

これらの小さな灯りが灯るにぎやかな「下町」を想像していたが、夜になると多くの店が閉まり、静かな通りに街灯の白い光が目立っていた。もともとある車道用の水銀灯と、和風のデザインのLED街路灯(5000K)が10mおきの千鳥配置で並び、路面照度は30lx 程度。突き出しの内照看板は少しあるがファサードを照らすものがほぼ存在しない。閉店後も看板灯やブラケットを点灯している谷中銀座と比較して、空間の広さに対して灯りの要素が少なく、同じ照度でも寂しい印象だった。

提灯がある居酒屋の佇まいに余計ほっとした。繁華街になれてしまった目には物足りない夜の景色だが、実際の生活を思えば灯りの量としては十分だろう。ただ、せっかくレトロなデザインの街路灯にしたのだから、色温度を低くするほうがより夜の風景にも愛着がわくのではないか。(本多由実)

レトロな光にほっとする

軒先のむき出しの蛍光ランプ

夜は照明アイテムが少なく寂しい雰囲気

街路灯が2 種類競合している

へびみち旧藍染川

へびみちは不忍通りを日暮里駅側へ数ブロック入った住宅街の道である。もともとは藍染川という川が流れていたが、大正時代に川を地下に通し、道となった。そのためか蛇行した幅3m 程度の細い道となっており、ところどころに新しくできた小さなお店がある他は2、3 階建ての住宅街となっている。

日中にこの道を通ると下町の風情が残るこじんまりとした住宅街の印象を受けたため、夜の情景も下町らしさを期待した。

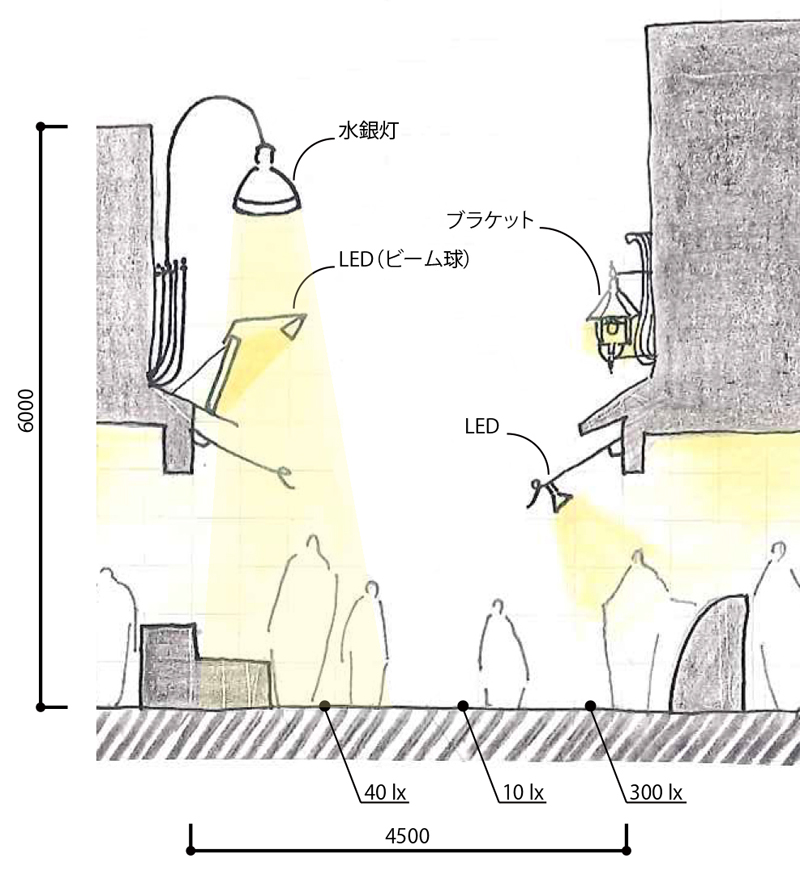

しかし、夜に戻ってみると色温度の高い水銀灯と思われる街路灯でほぼ均一に道を照らされており、下町らしさはあまりみられなかった。照度は30lx で住宅街の細い道としては明るく感じた。死角ができやすい形状の道だが、ほぼ均一に照らされているため不安に感じることはなかった。

各住宅には玄関灯が取り付けられていたが、それらが日没後点灯しているところはあまりなかった。商店街のように統一させるのは難しいのかもしれないが、下町の特徴ある通りとして各住宅の玄関灯、門灯などを利用した

もう少し温かみのある光景をつくることができるのではないかと感じた。(瀬川佐知子)

昼間の様子

夜の様子

玄関の灯り

断面スケッチ

まとめ

谷中銀座は計画的で商店街のにぎやかさを光で演出し、統一感のある夜の下町の景色をつくりあげていた。それに対し、住宅街とよみせ通り商店街は光源も形状もばらばらの街路灯が、全体での秩序を考えずに設置され、古い店のたたずまいや家の玄関先といった「下町の雰囲気」を活かしきれていなかったのが意外な発見だった。遅くに外に出る住人が少ないのかもしれないが、町がもともと持つ魅力を昼にも夜にも引き出そうという取り組みが、町の風景をもっと豊かにするのではないだろうか。

谷中銀座 残照の頃、根津駅周辺から俯瞰する。住宅の灯りがつきはじめた。寺院の緑が沈んでみえる