2025.01.08-01.11 中村美寿々 + 瀬川佐知子

夜景観光コンベンションビューローによる「日本新三大夜景」の最新ランキングではついに1位となった北九州市。八幡製鉄所から発展した工場の景観や、歴史のあるまちなみ、起伏と湾がある地形など、まちの資産を夜景に活かした整備が行われている。意外にも探偵団の調査がされていなかった都市に、その魅力をあらためて探りに向かった。

■魅力的な夜間景観のありかたを学びに

調査を開始する前に、小倉都心地区の夜間景観ガイドライン策定から北九州内外のさまざまな施設の照明計画まで、長年にわたり北九州市の夜景に携わってこられている照明デザイナーの松下美紀さんにお会いするため、福岡市の松下美紀照明設計事務所にお邪魔した。美術館のように居心地のいいオフィスで、ガイドラインを検討されていた期間のことから、照明デザイナーとしての心構えまで、幅広いお話を伺った。

策定時のお話では、ガイドラインがマニュアルになるのではなく、ガイドブックのようになるべきだ、と仰っていたことが印象に残っている。地元の方々に寄り添ってご検討をされているからこそ、ガイドラインを参照して広がっていくその地域ならではの魅力を、生み出すことができるのだなと感じた。 (中村 美寿々)

■北九州市の玄関、賑わいが集う小倉駅周辺

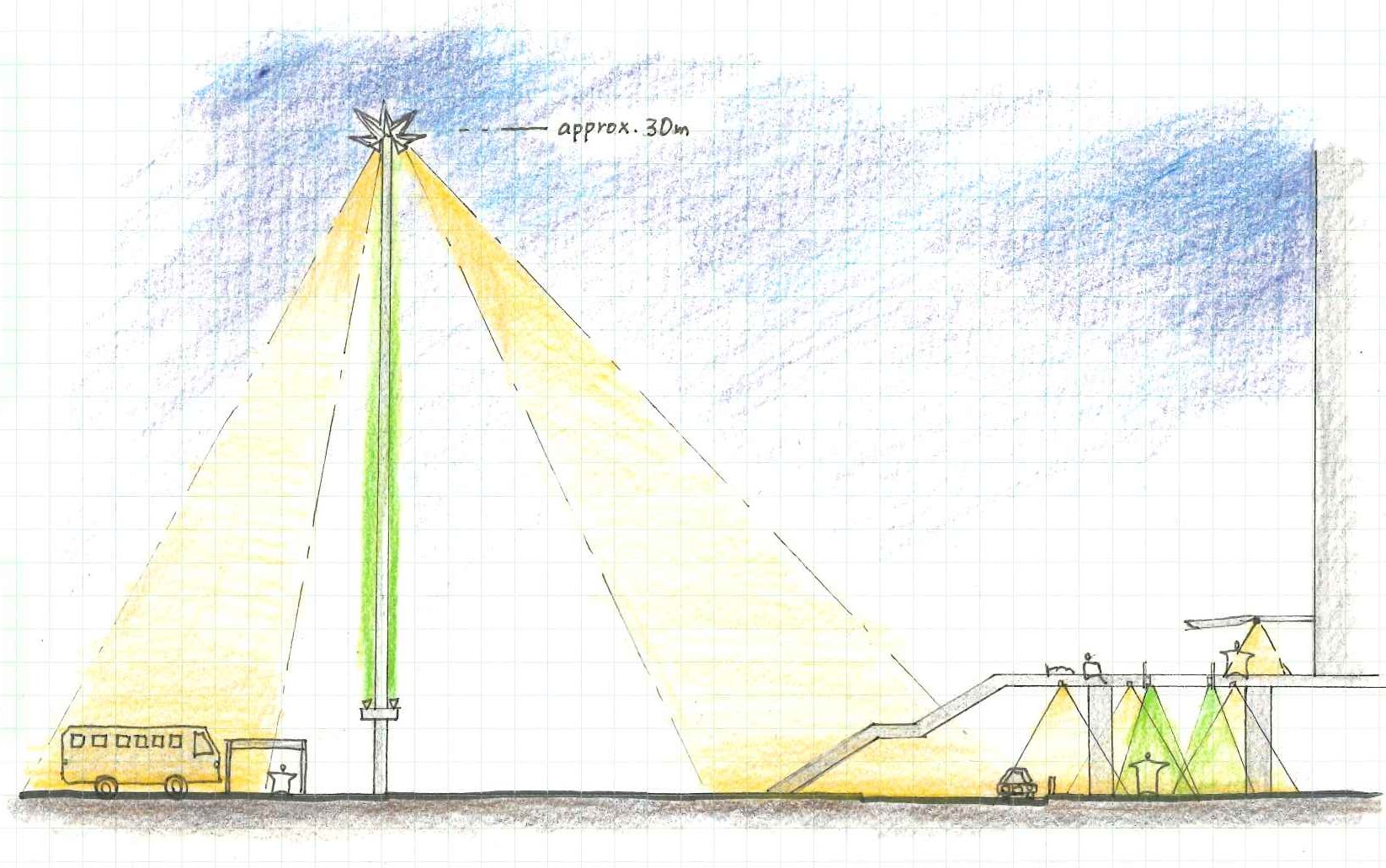

調査は小倉駅周辺からスタートした。改札を出ると「夜景の美しい街 北九州市」と観光客にも印象的な形で大々的にアピールされたポスターがあり、これからの調査に期待が膨らむ。人通りは繁華街に面した小倉城口の方が多いが、新幹線口の駅前もグリーンをアクセントに取り入れた照明計画が印象的だった。新幹線口にはランドマークとなる約30mの照明塔が設置されており、そこから駅ロータリーを照らしている。全体的に明るすぎず、安全性を感じられる程よい明るさとなっていた。ホテルや展示場へ向かうペデストリアンデッキには新幹線を思わせる形状の窓があり、間接照明で柔らかく照らされるなど、遊び心のある演出が施されていた。デッキ上ではベンチがあるところはベンチ照明のみで落ち着ける空間がつくられ、屋根があり人の往来が多いエリアにはベース照明で明るさをしっかりと確保されるなど、空間にメリハリが感じられた。

小倉城口に移動し、平和通りを南下するとにぎやかな繁華街にでる。平和通りは中央をモノレールが走り、高架が続いている。高架橋は淡いカラーでアップライトされており、道路照明は高架下に直付けされたハイパワーの道路照明と通常のポール灯が併用され、均一に明るい印象だった。

モノレールの平和通り駅に着くと、紫がかったピンク色のライトで照らされた駅舎があった。事前に調べていた写真と印象が異なったため周りを確認したら、照明器具の上にほこりがかなり積もっていた。おそらくこのダストによって減光してしまい印象が変わってしまったのだろう。このように交通量が多いエリアで上向きの器具を使う場合、定期的なメンテナンスや保守性の重要さを改めて実感した。

■歴史と活気が共存する多彩な商店街

北九州には多くの商店街が存在する。中でも平和通り駅西側に広がる魚町銀天街は日本初のアーケード商店街として知られている。アーチ状で高さのあるアーケードは、日中は自然光がしっかりと入り、夜間もライン照明やダウンライトによって明るさが確保されており、圧迫感がなく賑わいが感じられる空間となっていた。少し離れた場所には大正時代から続く旦過市場がある。2022年に大規模な火災に見舞われたものの、現在も多くの店舗が近くの青空市場で営業を続けている。旦過市場にもアーケードはあるが、魚町銀天街にくらべ天井が低く、床面照度は200Lxとしっかりと確保されているものの、夜間に営業している店舗がほとんどないためか、暗く感じた。一方、魚町銀天街は、看板照明や営業中の店舗からの光、明るい色の天井などにより、視界に入ってくる明るさが感じられ、活気のある印象を受けた。

■歴史と風情が宿る小倉城と周辺

商店街を抜け、紫川を渡る。紫川には、わずかな距離の中に10本もの橋が架かっており、現在も数本ずつ新たなライトアップが完成していく計画が進められているようだ。この川は、北九州市の文化的なエリアと繁華街エリアを結ぶ、まさに“街の接点”となる存在である。調査時には、まだクリスマスイルミネーションの名残も見られ、それぞれの橋に共通する照明演出は特に感じられなかったが、今後は各橋が持つ個性を活かしながら、より魅力的で統一感のある川辺空間が形成されていくことが期待される。

川の向こうには、ライトアップされた小倉城が見える。周辺の照明は「歴史情緒を感じるあかり」をテーマに白壁やなまこ壁などが丁寧に照らされていた。ランドマークである小倉城は「目を閉じても消えない水かがみの城」として、明るく真っ白にライトアップされている。遠目には光がハレーションを起こしてやや眩しく感じたが、堀に映る城の姿を見て、その明るさが必要なのだと納得した。照明は掘の対岸と隣接する市の建物上から投光器で照らされていた。小倉城前の通路は3Lxと最小限の明るさに設定されていたが、お城と向かい側の白壁の鉛直面がしっかりと照らされていたため、暗さや不安感はなかった。(瀬川 佐知子)

向かい側の白壁も明るく照らされている

■圧巻の夜景スポット、高塔山公園

うっすらと雪が積もるあいにくの天候ではあったが、展望台からは、皿倉山から響灘に至るまでのパノラマを見通すことができた。景色の主役としてまず目に飛び込んでくるのは、赤くライトアップされた若戸大橋である。「2本の大きな主塔を燃えるトーチに見立て」ているそうで、まさにそのイメージ通りの力強さと、吊り橋の構造が際立つ美しさを感じる存在だった。昼間よりも赤色が濃く映えていたのはライトアップの光色によるもので、上品でドラマティックな深紅の色が、夜ならではの印象的な景色として記憶に残った。

舟で渡ってきた戸畑地区や小倉地区の市街地の明かりのすぐ先に、煙突が立ち並ぶのが見え、工場の合間で入り組んだ海面には湾岸の街路灯が点々と映り込む。生活の明かりと工場夜景が隣接しているどこか非日常的な景色を、深紅の若戸大橋がまとめ上げている。多面的なまちなみが隣接している北九州ならではの魅力を、臨場感をもちながら楽しめる夜景だった。

■あたたかい明かりに誘われる鴎外通り

小倉の中心部に戻ってから、平和通り東側のエリアへと向かった。鴎外通りのあたたかいにぎわいが、小雪の舞う展望台で冷え切った体を迎え入れてくれる。通りに入るとすぐに、統一されたデザインの街路灯が、通りの奥まで続いていることに気づいた。3mほどの親密な高さでやわらかく発光している行灯状の頭部は、周囲の建物にも光を投げかけており、足元の機能的なフットライトとともに、電球色の明かりを連続させて、通りの奥へと人々を誘導していた。

店舗の看板照明や軒先の明かりも、この街路灯が合間に続いていることによって、バラバラなはずなのににぎわいを形作る要素としてまとめられている印象だった。

ただ、街路灯が整備される前から設置されていたであろう白色の防犯灯が頭上に輝いているところでは、せっかくのあたたかな空気感が乱されているように感じてしまったため、段階的に行われる公共照明整備の課題も感じた。

■まちなみを結ぶ境町公園

鴎外通りから続く路地を抜けていった先に、都市的な大通りに面した境町公園の広場があった。地面へのプロジェクションやベンチ下の照明のように低い位置の明かりから、発光する車止めや樹木のライトアップ、借景となっている周囲の建物のライトアップまで、重層的に明るさ感が確保され、空間の広がりが感じられて、スケール感の異なるまちなみの結節点になっていた。また、隣接する小文字通りの色温度の高い街路灯による白い光に対し、公園内は電球色のあたたかい光で統一されていて、心地よい雰

囲気になっていた。

■丁寧に整備されている道路照明

何車線もある大通りでは、歩行者のための空間と車道とを分けるように、街路灯の使い分けに配慮がされていることを感じた。また、公共の街路灯に、周囲の建物のファサードを照らす照明が共架されている箇所を見つけることもでき、道路だけでなく周囲の空間全体を照らすために使える存在として街路灯が計画されていることが感じられた。

■ロマンチックな門司港レトロ

調査の最終日は、小倉から少し足を伸ばして門司港レトロ地区へ。駅に着くと、期待が高まるレトロな駅舎が出迎えてくれる。コンパクトなエリアに歴史を感じさせる建物が並んでいて、すぐそばには海が見え、少し歩くだけでも風情を感じられる街並みが広がっていた。夜には統一感のあるライトアップがそれぞれの建物で行われており、レンガ造りの建物が映えるような電球色の照明やナトリウムランプが使われていて、昼間のロマンチックな印象をさらに高めるようなあたたかみのある夜景となっていた。

31階の高さの展望室からは、門司港レトロ地区から関門海峡までを一望できる。眼下の門司港のまちなみは、上方に極端なグレアを発する照明もなく、あたたかみのある明かりで街路が満ちていて、水際の光は海面に映り込み、絵葉書にふさわしいような美しい夜景だった。

周囲よりもひときわ明るく見えている場所では、建物上部の看板照明が地面まで到達していた。実際に歩いて路面の照度をはかってみると、周囲が平均して1~10ルクス程度、最大でも20ルクス以下であったのに対して、一箇所だけ120ルクス程度と、このまちなみにおいては明るすぎる印象を受けた。

関門海峡をはさんだ下関側は、前景に海面が広がっているぶん距離が遠く、比べると暗く感じられてしまったものの、水際線の明かりがキラキラと続いていて、対岸の営みに期待感を持たせる景色になっていた。 (中村 美寿々)

■まとめ

北九州市は本州との境に位置し、行政機能、繁華街、小倉城をはじめとする文化的エリアがコンパクトにまとまった、ユニークな街であった。

行政と民間が連携して作成した夜間景観のガイドラインは、策定からわずか3年で当時作成した対象エリアのおよそ8割の整備が完了しており、夜の景観を活用してより良い街づくりを進めようとする北九州市の強い意志と取り組みがうかがえる。

今後は、紫川にかかる10の橋のライトアップにも着手する予定であり、北九州の夜景は今後さらに進化していくだろう。数年後に再び訪れ、その変化を体感するのが今から楽しみである。