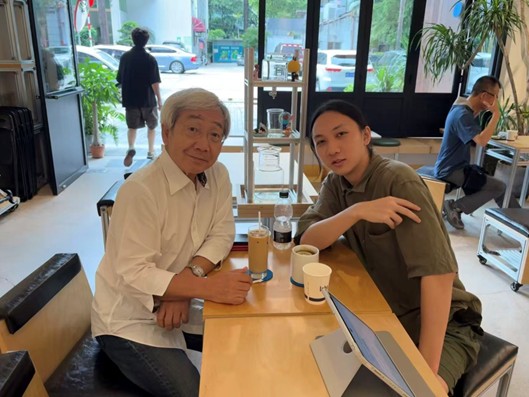

Interviewer: Lin Huangyi (Akira)

Akira:面出さん、今日は「星空を失うことの代償」というテーマでお話したいと思います。ウォーミングアップとして、星明かりの価値を思い出すような話から始めましょうか。面出さんがこれまでに体験した星空の中で、一番印象に残っているのはどんな光景ですか?私たちは世代も違いますから、星空への感じ方にも違いがあるかもしれませんね。

面出:私の場合は、ネパール、アンナプルナの山の中かな。テントに泊まっていたのだけど、真夜中にちょっと外に出てみたら、もう、銀河が本当に手が届きそうなぐらい近くに見えて。あたりはものすごく静かで真っ暗なんだけど、星の輝きが圧倒的すぎて、気づいたら自然に涙が出ていました。あの感動は忘れられませんね。

Akira:それはすごい経験ですね。きっと、時代や場所を超えて、そんな光景を前にしたらどんな人でも涙腺が緩んでしまいそうです。心の奥底、深い無意識に響くというか。一度でもそんな瞬間を味わったら、その感動は一生ものになりますよね。

私の場合は、大学生時代に中国の重慶にある静心寺(じょうしんじ)というお寺を訪れたときの体験です。名前のとおり「心を静める」という意味を持つお寺で、BPIが手がけたライトアッププロジェクトの一環として山の上に建っていました。

ホテルに戻った後、突然停電が起きて、街全体が何時間も真っ暗になったんです。そこで私とクラスメートたちは、ちょっと無茶なアイデアを思いつきました。スマートフォンのライトだけを頼りに、もう一度あの寺へ行ってみることにしたのです。 本当に夢のような出来事でした。ライトアップが消えた建物、仏像、そして頭上に広がる無数の星。そこで初めて、「暗闇って、こんなにも美しいものなんだ」と気づいたんです。

面出:それは大学のワークショップか何かで行ったの?

Akira:そう、まさに冒険でした。うっすらと天の川の筋まで見えました。それがきっかけで、私たちの世代、特に都市部で育った人たちの多くは、本当の星空を見たことがないのではないか、と気づきました。

先日はしぶんぎ座流星群を見に出かけました。しかも流れ星のひとつをカメラに収めることもできたんですよ。 流星が流れるたび、周りの人たちが一斉に「わあ!」と歓声を上げていて。きっとあの場にいたみんなも私と同じで、自分の目で流れ星を見るのは初めてだったんだと思います。

面出:そうですね、空一面に流星が流れる時、本当に感動しますよね。

星を見るなら、やはり冬が一番。空気が乾いて澄んでいるから、星だけじゃなく夕焼けもいっそう美しく見える。

あと、もうひとつ忘れられないのは、アラスカでオーロラを見たときのこと。山の斜面で、気温はマイナス35度くらい。ものすごく寒い夜でした。学生を5人連れて行ったのだけど、しっかり装備を整えてしまえば、あとは1時間、2時間……ただ空を見上げて静かに待つだけ。やがて空に幻想的な光が現れた。頭上で二頭の竜が交差したんだ。あんな光景は、二度と見られないだろうな。

Akira:本当に。そういう経験って、まさに人生の宝物ですよね。特に、普段わたしたちが都市の明るい中で生きていて、本物の星空なんて見る機会がない世代にとっては、とびきり貴重なものだと思います。

面出:照明デザイナーとしては、やっぱり自然から学ぶことばかりだね。星の光というのは本当に繊細で、そのわずかな色の違いも、真の暗闇があって初めて見えるもの。人工的な照明とは、まったく性質が違うんだよね。

Akira:分かります。今の都市部だと、星を見るっていうよりも、LEDの光で雲がぼんやり光っているのを見るのがほとんどですからね。

面出:先ほどお寺の内部の写真を見せてくれたよね。あれは照明が綺麗に当たっているのに、外の星もしっかり見えていた。あのバランスこそが大事なんです。国際ダークスカイ協会が、空を汚さない照明デザインの重要性を、改めて私たちに教えてくれているわけですね。

Akira:私もまったく同感です。不要な明るさを抑え、空へ漏れる光を減らしつつ、美しさをデザインしていく。これは私たちデザイナーの大事な責任ですよね。経済的な利益に直結するわけではないですが、全人類にとっての素晴らしい宝を守り続けることになる。だからこそ、デザイナーは絶対に学ぶべきことだと思います。

面出:その通り。星空を見るときと、ホタルを見るときって、感じる感動のコアは同じなんだよね。マレーシアで見たホタルはすごかったですよ。木々が天然のクリスマスツリーみたいに光っていて。日本のホタルとは何か違うんだけど、この小さな光たちが人の心を動かす術を、僕たちに教えてくれているんですよね。

Akira:私も子どもの頃、ホタルを捕まえてしばらく観察して、家に帰る時に逃がしてあげたことがあります。本当にホタルの光は魔法みたいでした。

ところで、停電についてはどうですか?面出さんは真っ暗闇も楽しめるほうですか?

面出:子どもの頃は時々停電があったけれど、今はめったにないですね。

一番大きな停電と言えば、やはり2011年の東日本大震災の直後です。原発の被害もありましたし、東京でさえ一晩中、真っ暗闇になりましたからね。 あの時、私は学生を連れて停電中に何が起きているかを観察して記録した。一部では非常用照明がかすかに点いていたものの、全体としては公共の電気が完全に消えていた。都市が変貌した様子に、みんなすごくショックを受けていたけれど、その後の『災害復興プロジェクト』の出発点になったよ。

Akiraは大きな停電にあった経験はある?

Akira:災害のような深刻な出来事ではなかったんですが、以前、高校で電気系統の事故で停電になったことがありました。普段と違うその雰囲気に、生徒たちはみんなすごくワクワクしていましたね。 電気が消えると、私たちの中に何か原始的なものが目覚めるような気がしますよね。それこそ、大昔の、類人猿の時代にまで遡るような感覚というか。

面出:日本では、それと似た感覚になれる『キャンドルナイト』というイベントがあります。年に二回行われるんですが、実はこれ、カナダが発祥なんです。電気を使わずにどれだけ心地よい空間が作れるか、キャンドルの灯りを楽しもう、と世界的に提唱されたものです。だから私も時々、自宅で全てコンセントから抜いてみるようにしているのですが、なかなか慣れるのは簡単ではないね。

以前、東京の表参道にあるおしゃれな商業施設にも協力してもらって、30分か1時間、照明を消して自然の光を楽しむ試みをやったことがあるんです。最初はみんな「面白いね」と興味を持ってくれるけど、結局は継続できず。しばらくするとまた照明を点けてしまうというというのが実情でしたね。

Akira:人工的な光が登場してから、まだたった200年くらいしか経っていないのに、僕たちの体すら、日没後の強い光には完全には適応できていないんですよね。それなのに、今の僕たちの世代は、もう電気なしでは生活できなくなっています。

誰もが占星術とかの文化を通して自分の星座を知っているのに、都会で一生を過ごすほとんどの人は、本物の暗闇の中で自分の星座が輝いている姿を、一度も見たことがないかもしれない。

この代償は、私たちが自然とのある種の「共鳴」、ロマンチックな意味で言えば「星の世界とのつながり」を失ってしまったことにあるのかもしれないですね。 今日はとても有意義な会話ができました。ありがとうございました。